镜头里的老行当

应该说手工业活跃的时代,是一个制作人和使用人共同生活在一个环境下,没有丝毫虚伪的年代。社会的变迁,势必要使一些东西消失,又使一些东西出现,这是历史发展的必然惯性。但是,作为我们,更应该保持的恰恰就是从前那个时代里人们曾经珍重的那种待人的真诚。

当没有了手工业以后,我们才发现,原来那些经过人与人之间的磨合与沟通之后制作出来的物品,使用起来是那么适合自己的身体,它们自身都是有体温的,这体温让使用它的人感觉到温暖。

——盐野米松《留住手艺》

补锅

捻线

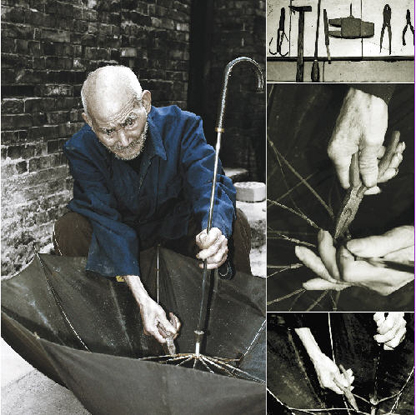

修伞

绞脸

作者简介

龚为,江苏兴化人。中国青年摄影家,九三学社社员。致力于老行当的保护和传承工作。《中华老行当》纪实摄影获联合国教科文组织“人类贡献奖”。央视专题报道《舌尖上的中国》美食策划人。

龚为: 老行当里的“慢生活”

■ 本报记者 张瑾

一

晚上九点,夜色笼罩的泰州城跌落在一片街灯的光影里。龚为开着辆披挂着迷彩的越野车,穿过街巷,停在了钱塘人家茶舍门前。进门,上楼,穿过雕栏的过道,推开一间茶室的门,一屁股坐在紧靠窗的一张椅子上,一直抱着的“苹果”笔记本放在桌上,点了支烟,顺手拉开了窗子,夜风团团的涌了进来,有点汹涌。

窗外,凤城河还醒着,亮亮的,罗织着一张水色潋滟的网。

龚为眯着眼,深深地吸了口烟,打开电脑,那些补锅匠、箍桶匠、铜匠、刻碑人的照片挤在屏幕上,每一帧都勾着记忆,伴随着断续的讲述,龚为此刻又重新回到了那段骑着摩托车,穿梭在村庄乡野的日子,跟随着老先生们,在生活的夹缝里,聆听着那些古老手艺微弱的呼吸声。眼见着,那些手艺在艺人们粗糙的指间复活,在自己的镜头里重新焕发生机。

八年,穿街走巷,几百万张照片,这些烙刻着“泰州文化记忆”的老行当在龚为的镜头里有了绵长的生命力。他的“老行当”摄影作品在香港首届全国摄影艺术展中获得了“评委会大奖”,作品取名为《迷失的记忆》,那些从遥远岁月打捞上来的鲜活的影像在摩登都市里,闪动着一种稀有的光彩。

捧着获奖证书,那些付出总算有了回应。

二

有点阴天,飘着零星的雨,行人不多,举着小旗的旅游团从街巷中穿过,挤挤挨挨的店铺,都是闲坐的主人,没生意的时候发着呆,观光的客人会驻足,也只是看看,并不会多问。陈得祥就在街口摆个摊做秤,没有铺面,他不太说话,要买秤,联系方式在他身后的墙上写着,随时可以找他。再往前,是家卖纸火印黄元的,旁边,老师傅正在做渔具,门框上挂一只笊篱。放在门口的家什,竹编的,口小腹大的篓子,听说是捕鱼用的“筌”。逼仄的小诊所里,一个穿着白大褂的年轻医生正把牙科钳伸进病人的嘴里。上池斋对过的亭子间,老人们在楚河汉界边厮杀正酣。

这里是兴化。

兴化自古就是个市井繁盛之地,“金东门,银北门,补天纳地西南门”的民谣传唱了上百年,生活百工在这里都寻到了恰如其分的生存空间。虽说现在的街巷显得有些落寞,但兴化人却并不以为然,坦坦荡荡地固守着一成不变的日子,不急燥、也不羡慕,那怡然的情绪包含着兴化人全部的生活智慧。

龚为在这里出生、长大。生下来就有十斤,有点胖,但他从不介意别人说自己是个胖子。龚为有张照片和他本人特神似,坐在一尊弥勒佛的石雕头像旁边,胖脸上的眼睛眯成了一条缝,颇有佛缘。

在县文化馆工作的父亲给了龚为和别的孩子不一样的童年。《天工开物》和《汉声》杂志是龚为童年的读物。繁体、竖版,看起来有点吃力,但后来龚为在书法领域的造诣,与从小的熏陶不无关系。不大的兴化城,有着龚为恣意放纵的少年时光。从南京艺术学院毕业后,回到兴化,在文化局谋了个差事,工作清闲,闲来就画画、写书法、摄影,甲骨文条幅、隶书对联、篆书中堂……许多作品都获了大奖,有的还被国外的文化机构收藏。

年纪轻轻的,作为小县城里知名的艺术家,那些年,龚为潜心经营着自己的“艺术人生”。

三

泰州老街。一杆犬牙大旗随风飞舞,上书“老行当”三个大字。写字的人是龚为。

这家老行当博物馆是龚为的心血。

博物馆开业的时候,龚为鼓捣老行当已经很有名气了,他的《老行当》组照作品在望海楼常年展出,来望海楼的人都会去看看,那些照片放大了挂在墙上,被时代遗忘了的手艺在龚为的镜头里变得生动起来。看了的人会止不住地感叹:我小时候在老家常看见,现在都快看不到了!龚为为这组照片出了本画册,《老行当》,摆在老行当博物馆里的橱窗里卖,150块钱一本。他也没指望靠这个赚钱,只是希望能有更多的人知道、记住。2008年,“迷失的记忆——中华老行当摄影展”在香港展出,引起了轰动。

媒体问他:你为什么要这样做呢?

他回答:好玩呀,我喜欢。

说起龚为和老行当的结缘,还有个绕不过去的桥段。

2004年夏天,天气燥热,龚为骑摩托车去到城东女友家的路上,一阵“补锅、锔碗哦……”的吆喝声吸引了龚为的注意。循声望去,一个挑着家什的身影渐行渐远,担子颤悠悠的,背影、夕阳、挑担,光影勾勒的画面在龚为的眼里像一幅油画,美及了。龚为推着摩托车追上,跟老人攀谈起来。老人名叫邵庆高,80多岁了,做了60多年的锔匠。早年间,生活局促,锔碗锔盘的多,老人靠手艺养活全家老小,骄傲着呢。可现如今,谁还锔碗呢?坏了就买个新的,生意清淡的很,一天也锔不到一个。作为家传的手艺,儿子也看不上这营生,早干别的去了。

老人的讲述勾起了龚为的心思:为什么不把他记录下来呢?等真的消失了,恐怕就再也来不及了。他为自己的想法兴奋。可真到拍摄的时候,龚为又是费了一番周折。好说歹说,又请朋友帮忙游说,老人家才算答应。拍了两天,老人不干了,老伴儿旁边说着风凉话:功夫都被占了,出去做生意还能有50块的收入。听话听音儿,龚为忙掏出50块钱塞在老人手里,才算搞定。反反复复,前后花了一个月的时间,拍了500多张样片,龚为终于完成了第一组老行当照片,那张锔碗匠的照片,老人挑着担子的背影,镶嵌在夕阳的余辉里,光影的变幻中,有股没落、苍凉的意味。

拿着照片,拍摄时的艰难都忘了,“再不记下来,怕就再也看不到了。” 龚为下决心拍泰州的老行当系列。

四

但真的干起来,却没有那么容易。

找线索,求人联络,登门拜访,要求拍摄,总让人感到有些唐突。为了让这些民间的老手艺人配合自己的拍摄,各种沟通感情的法子都用了,个中辛苦,冷暖自知。有很多的老行当,艺人们早已经不干了,在龚为的软磨硬泡下,才勉强答应“表演”给他看。有一次,他在一条巷子里取景,忘记脚下的路,掉进了一个消防蓄水池里,当场昏了过去,相机和镜头也摔得粉碎,在医院里躺了两天,他又一瘸一拐地出现在小巷里。老行当举办行业年会是件盛事,对纪录老行当有着非常重要的文献价值,为了拍摄,龚为很多年没在家里过年。年会一般都会在除夕举行,老艺人们会祭拜自己行业的神灵,龚为着迷于这些带着浓烈神秘色彩的原始祭祀仪式,那些常被科学解读为愚昧的仪式背后,是老手艺人们内心所遵从的“职业操守”, 天地之间,有所敬畏,冥冥中自有神明约束和庇护着这些手艺人的言行,它有比冰冷的“法”更为强大的魔力。在龚为看来,对比当下各行各业“职业操守”的缺失,这些古老的仪式似乎在重新完善着伦理层面的秩序,保留下来,有着无比珍贵的意义。

八年的时间,龚为一共拍了190多种老行当,样片拍了几百万张。照片里的人物,每一个他都能叫得上名字,晓得他们住在哪个村寨。

感念于这个年轻人的苦心,一位老铜匠主动送了一个刻花铜盆给龚为,他说:“留给儿孙,他们也未必当宝贝。你可以让更多人了解这个手艺。”

龚为至今宝贝一样的留着。

五

龚为的画室里有一幅字:老行当新日用。对于老行当的保护和发展,龚为一直在试图寻找到一个“新”与“老”之间的平衡点,留住的不应该仅仅是影像,更重要的是让这些老手艺在当下的生活中找到发展传承的空间。

“我们现在干的职业,以后也是老行当了,技艺没有消失,只是发展了,形式上可以创新,但不能丢掉原汁原味的东西。” “老行当新日用”说的就是这个道理。

现在,全国唯一一个“老行当文化研究与保护协会”在泰州成立了,致力于老行当技艺的挖掘、收集、整理、保护和继承。“中国(泰州)老行当文化创意产业园区”的建设,也在龚为未来的蓝图中。他的设想是,将老行当和创意文化结合起来,利用泰州本身的历史文化优势,打造一个老行当“圣地”。

两年前,汉声文化的黄永松老先生开始策划编撰《泰州百工》一书,黄先生和他的团队多次来泰州展开寻访,最终决定邀请由龚为来拍摄书中的图片。

在这个像父亲一样的老人面前,龚为觉得自己永远是个孩子。与《汉声》走过的路相比,他知道自己才刚刚起步。

六

钱塘人家打烊了。

茶喝得有些微醺。

“水城慢生活,尘世幸福多”,这个城市的标签,在清凉的夜风里若隐若现。泰州人喜欢“慢生活”,但为了留住这些老行当,龚为却一直在奔跑,他希望慢下来的是那些老行当消失的速度,留下时间让他用镜头把那些家常日子里沤出来的技艺打捞上来。

很多时候,龚为常常有一种时不我待的焦急。

但有些事,的确是急不得的。

(参考资料《中华手工》)