俄罗斯艺术的集大成者

----——国立特列恰科夫美术馆历史叙事(下)

伊萨克·伊里奇·列维坦(Levitan, Isaak Ilyich),《金色秋天》(Golden Autumn),布面油彩,82 x 126 cm,1895年。

伊万·克拉姆斯科伊(Ivan Kramskoi),《无名女子》(An Unknown Lady),布面油彩,75.5 x 99cm,1883年。

弗拉基米尔·卢基奇·博罗维科夫斯基(Borovikovskiy, Vladimir Lukich),《E·A·纳雷什金娜肖像》(Portrait of E.A. Naryshkina),布面油彩,72.8 x 59.6cm,1799年。

弗拉基米尔·卢基奇·博罗维科夫斯基(Borovikovskiy, Vladimir Lukich),《M·L·洛普欣娜肖像》(Portrait of M.I.Lopukhina),布面油彩,72 x 53.5cm,1797年。

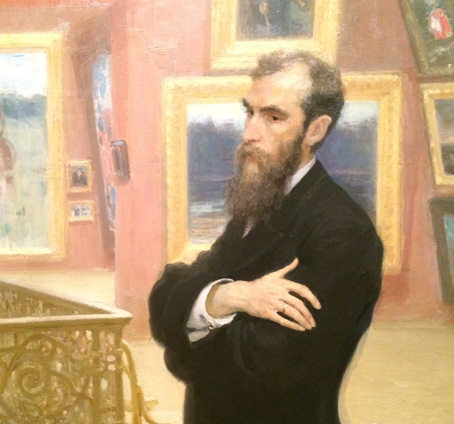

伊利亚·列宾(Ilya Repin),《帕维尔·米哈洛维奇·特列恰科夫肖像》(Portrait of Pavel Mikhailovich Tretyakov),布面油彩,101 x 77cm,1883年。

帕维尔·特列恰科夫之女亚历山德拉·帕夫洛夫娜·博特金娜(Alexandra Pavlovna Botkina)与员工在特列恰科夫美术馆入口处,1910年9月。

刘鹏

作为展览策划者的特列恰科夫

根据安德里安·乔治(Adrian George)在其专书——《策展人手册——博物馆、商业画廊和独立空间》(The Curator's Handbook——Museums,Commercial Galleries,Independent Space,Thames &Hudson,2015)的论述,“策展人”( “curator”)一词首先出现于14世纪中叶,当时的定义为监工、管理者以及守护人。这一词源于拉丁文中的动词“curare”,意为“照看”;它最初是用来形容那些负责看护未成年人或是疯子的人。与我们所熟知的展览策划者的功能没有任何瓜葛。

延至17世纪,当时的富翁们会在宅邸中留出几间房间用于存放和展示藏品。这些房间被冠以“珍奇屋”(“Cabinets of Curiosities”)并为人所熟知 。事实上,德语“Kunstkammer”(“艺术室”)、“Wunderkammer”(“奇幻屋”)与“珍奇屋”具有类似的属性。收藏家们会去挑选自己的藏品并列出一份收藏清单,或者将这些任务委托给自己家佣中的某一位。负责看护那些艺术作品、物件或珍玩的人则被称为“看守者”(“keepers”)。

总而言之,在19世纪的公共收藏及博物馆大量涌现之前,聚焦于艺术品、古物、钱币、纹章、动物骨架及其他珍藏的艺术收藏家们,总会雇佣一批鉴赏家或深具资质的“看守者”为其提供服务。当时只有皇室、贵族阶层、教堂及其他非常富有的阶层参会有条件聘请专职的策展人。值得指出的一点就是,不论是“珍奇屋”、“艺术室”乃至“奇幻屋”均为私密空间,收藏家设定了有资格前来参观的人群。

让我们回到特列恰科夫,应该说,他自己充当了这座私人美术馆的策展人。但与上文提及的私密性不同的是,他在发愿创立这座美术馆之时,首倡其“公共性”,我们不妨再次引用其 1860年所立遗嘱中所提及的这一点,“……我诚心而热烈地热爱绘画,最大愿望就是能够建造一座属于全社会的、向所有人开放的美术作品保存地,可以为许多人带来益处,让所有人感到满足。”但尽管如此,特列恰科夫美术馆发展的早期阶段仍带有非常浓重的个人印记,考察这一阶段的艺术品陈列方式,尤其是肖像画悬挂方式无疑会有助于我们理解其艺术观念和历史叙述方式的互文关系。

谈及特列恰科夫陈列艺术品的方式,很难绕开的一个话题就是美术馆的修建及历次整修问题。主要研究俄罗斯美术史的中央美术学院人文学院副教授于润生在《特列恰科夫画廊中的历史图景》里详细梳理了1872-1892年期间该馆的四次整修工程:第一阶段(1872年8月—1874年8月),连接特列恰科夫居住区的两层展示厅修建完成、第二阶段(1880年11月—1882年1月),增加了六个展室;第三阶段(1885年),美术馆从南、西、北三个方向包围了住宅西侧的小花园;第四阶段(1890年),第四次扩建。可行的渠道就在于,将特列恰科夫美术馆早期的藏品目录、同时代人的可靠记叙以及特列恰科夫1898年辞世之后,管理者们在改变艺术品陈列方式前拍摄的照片,基本上可以还原19世纪90年代该馆的陈列方式,这也是主人如何呈现艺术史的具体体现。

于润生的研究指出,1874年—1882年期间的陈列方式可凭借一封信作为重要佐证,博博雷金1881年在《欧洲通讯》杂志上连载了三篇《关于莫斯科的来信》,其中第三封信颇为关键,它用极大的篇幅,以近乎白描的手法说明当时陈列在画廊上下两层中的重要作品及其位置,这份文献为我们重建1874—1882年间的展览空间提供了重要依据。

总体来说,美术馆的一层展厅强调了俄罗斯艺术发展的“历时性”,分别陈列着肖像画、风景画、宗教题材和历史题材的作品。二层则旨在强调收藏家所生活的时代出现的伟大俄罗斯画家的绘画成就,换言之,凸显其“共时性”(“当代性”)他们在俄罗斯艺术史中的重要地位。具体来说,参观者从一楼东侧的入口进入展厅内部,按照年代顺序依次陈列18-19世纪中期俄罗斯画家的作品。第二展厅东西宽,南北窄,层高较高。画作的悬挂没有按照年代顺序。博博雷金的记录告诉我们,按照画家可划分为几个组别,从题材来看,风俗画、肖像画和风景画。西墙上悬挂着菲利波夫的战争题材巨画《克里米亚战争时期塞瓦斯托波尔和辛菲罗波尔之间的军用道路》(1858年),北墙上悬挂的则是历史题材、宗教题材、风景题材绘画和风俗画。东墙上陈列的作品主要以风俗画为主。需要强调的则是该展厅的南墙,这里悬挂着许多特列恰科夫搜罗来的肖像画名作。

肖像画的陈列方式

若要追溯起来,肖像画廊(портретная галерея)是一种特殊的绘画—建筑综合体,在俄罗斯拥有悠久的历史。其范本当属亚历山大一世下令冬宫修建的军功画廊(Военная галерея),目的是为了纪念1812年的卫国战争。除了官方的肖像画廊之外,俄罗斯民间的私人宅邸中也存在修建肖像画廊的风气。起初兴起于朱门之家,后在普通商人家庭或中产之家也蔚然成风。

到了19世纪60、70年代,俄罗斯兴起了一股肖像画的热潮,其中有两个展览对特列恰科夫产生了重要影响:1868年在莫斯科举办的“俄罗斯杰出活动家肖像画展”和1870年在彼得堡举办的“俄罗斯16世纪-17世纪著名人物画展”。在某种意义上说,这直接促成了特列恰科夫直接向画家订制作品的想法。关于他的“订制计划”和结果,这里顺带提到一段趣事:他用了4年多的时间才说服文学巨匠列夫·托尔斯泰同意为画家做模特儿,前提条件是收藏家和文学家各收藏一幅肖像。收藏家主要向别伊万·克拉姆斯科伊(Ivan Kramskoi)、列宾、瓦连京·亚历山大洛维奇·谢洛夫(Valentin Alexandrovich Serov)等与他同时代的最享有盛名的画家订购肖像画;另一方面,他又不间断地收集19世纪之前各个时代的精品。最终,他成功地为奥斯特洛夫斯基、陀斯妥耶夫斯基、玛依科夫、屠格涅夫、涅克拉索夫等人留下了生动真实的形象。

需要提及一个有意思的现象,于润生的研究表明,在这些定制作品中,除了第一件肖像订制于1862年,最后三件(次)肖像订制于1889年、1897年、1898年之外,剩下绝大多数作品完成于1869—1883年之间,这正值特列恰科夫收藏生涯的黄金时段。

1893年之后,特列恰科夫开始出版这座私人美术馆的目录,这种习惯一直持续到1898年他的辞世。1893年《巴维尔和谢尔盖·特列恰科夫兄弟市立画廊艺术作品清单》使得我们得以获悉这样的信息:当时的展陈藏品的空间涵盖22个展室,藏品总数为1841件。1896年,收藏家编著了《巴维尔和谢尔盖·特列恰科夫兄弟市立画廊艺术作品目录》。1898年在收藏家去世之后,最后一版目录才问世。该目录中收录了3300余件馆藏品。

随着美术馆藏品、建筑规模的不断扩大,特列恰科夫不得不重新调整这些作品的陈列方式,但肖像画始终在展厅中占据重要位置。于润生根据对比展厅照片和早期目录后发现,1893—1898年期间,肖像画在某些展厅中仍然占有明显的比例。从数量上来看,肖像画约占全部藏品总数的13%。一层的1、16展室和二层的2、5、6、8、9展室中,肖像画数量所占的比例分别为19%、20%、34%、40%、13%、24%、18%。在特列恰科夫生前,二楼第二展室面积最大,悬挂的绘画作品多达370余幅,其中肖像画的数量达120幅,占三分之一强。在从肖像画的陈列方式上来看,到1882年止,特列恰科夫所收藏的40幅俄罗斯名人肖像可能分成若干排,整齐地悬挂在展厅的墙上,组成了肖像画廊。尺幅相近的作品成排或成列悬挂,也有一些作品与大幅历史、宗教主题的画作悬挂在一起,形成了互文关系,构成一种语境。显而易见,这是作为策展人的特列恰科夫有意而为之的结果。正如于润生所指出的那样,广义上的人像成为整座美术馆的主题或创立的主要动机,将全部陈列串联成为一个首尾呼应、有机统一的整体,真正成为一座“画廊中的画廊”。

1901—1905年期间,俄罗斯著名艺术家、建筑师维克多·瓦斯涅佐夫负责设计完成了特列恰科夫美术管的建筑群,采用了当时较为流行的“俄罗斯摩登风格”。建筑立面上装饰有具有俄罗斯传统意味的浅浮雕,采用传统的红、白相间的装饰色彩。这在很大程度上强化了这座美术馆的“俄罗斯”本土特征,不论是建筑外观,还是内部陈列的艺术品。到了20世纪70年代末、80年代早期,当时的莫斯科文化、休闲、体育与医疗建筑设计研究院开始规划设计美术馆的改造工程。曾获得“苏联人民建筑师”称号的I·M·维纳格拉德斯基(I.M. Voinogradsky)担纲该项目的总体规划设计。他设计了新的展览场所,增设了报告厅、儿童艺术创作工作室、艺术品修复清洗中心,并完成了老馆的整修工程,将美术馆前的街道改造为步行街。经过1982—1995年的持续改造,国立特列恰科夫美术馆以新的面貌呈献在公众面前。如今的美术馆不断扩大,呈现出一种更大的气象。

19世纪60、70年代,俄国兴起的“民粹运动”使得革命知识分子有机会试图通过启蒙的手段点燃革命的导火索,以便激发社会变革,特列恰科夫生逢其时,以特殊的方式积极回应这种时代思潮,在自己的美术馆中构成了俄罗斯艺术的“万神殿”。19世纪末、20世纪初,“巡回展览画派”已丧失以往的活力,遭受到像“艺术世界”等新兴团体的象征主义的冲击。此后蹁跹而入的新兴艺术流派的团体,逐步改写了俄罗斯艺术史。