光影

只有走着瞧

——2016国产电影回顾

■ 砂时计

2016年,中国银幕总数已超过美国,位居世界第一。

截至2016年12月20日,全国银幕已达40917块,平均每天新增26块银幕。其中,3D银幕占比达85%。此外,今年新建影院中平均每个影院有5.6个观影厅,多厅化趋势明显。截至今年5月,美国银幕总数为40759块。

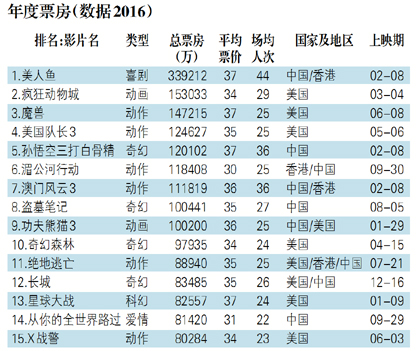

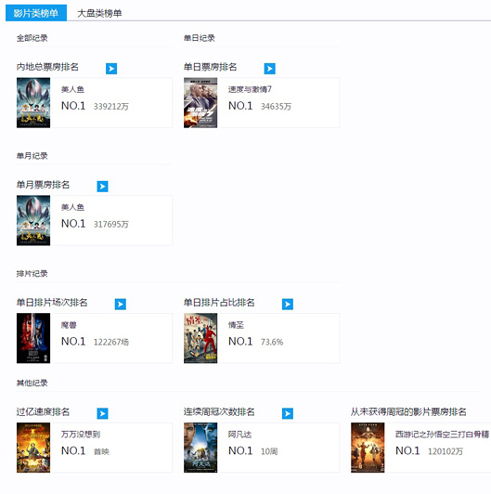

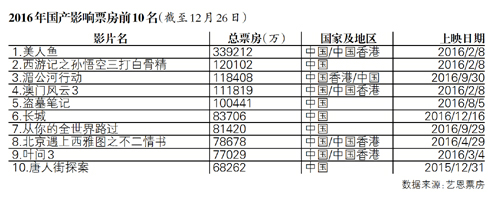

与这个漂亮的数据相对应的是,进入2016年的最后一周,大盘数字实时显示:448亿。中国电影票房总收入已经彻底痛失年初“600亿”雄心勃勃的目标数字。虽然这一年还没有过完,但无论年末上映的几部贺岁片怎样在票房统计方式上做文章,扑腾多大的水花出来,满打满算,全年票房也不可能到500亿了。(表1)

破灭与冷水

2015年,中国全年票房收入突破400亿大关。这个井喷式的数字令国内电影市场感受到了万物生长的狂欢,资本的嗅觉已经用不着敏感都自然会争先恐后地往这个井里跳了。毕竟如果你碰巧投了一部《泰囧》或者是《捉妖记》,那就等着数钱数到手抽筋。

数不胜数的投资方和热钱围着中国电影市场这摊篝火手挽手地跳起了圆圈舞。

2016年开年,美人鱼的完美一跃令所有人都以为今年的票房必然继续呈现爆炸式增长,超越美国成为票房收入第一大国,达到100亿美元只不过是个保守估计。

然而这之后的发展却并没有按照大众喜闻乐见的套路出牌,票房同期增长比例日渐衰退,基本在全年过半到第三季度结束时,600亿幻梦的破灭便已成定局。

兜头冷水,这真是令篝火旁起舞的众人“万万没想到”。

什么原因?

有人说,经济不好。国内外经济环境呈现衰退阻滞,全球贸易寒冬,不断有国家破产难民流离失所……种种新常态令观众没有心思走进电影院。

此话属实吗?

觉得这种说法有理的都不知道短裙效应和口红效应。越是在经济不好的周期里,口红这样的“非奢侈廉价消费品”才越会热销,人们才越发对这样的低价消费品充满欲望。因为这种非必须品的消费可以对经济不景气下的心理形成抚慰效应。按照这个理论,买张电影票走进电影院应该属于典型被归入该类消费的支出。

更何况如果要拿穷说事儿,前些年电影票购买途径还远没有现在这样快捷便利,不仅只能到达电影院现场购买,而且还没有折扣通常随便看场什么电影都要花个小一百块钱——家家电影院门前还不是大排长龙。

接着又有人说了,票房上不去一点不出奇,烂片太多。

这话有些道理。

在2016年,越来越多的中国观众开始意识到自己成了“人傻钱多”片方喂什么自己就吃什么的被坑群体。很多人发现自己花了钱是进电影院吃恶心的,片方把屎当饭卖,还真指望观众二话不说就吃?

蜂拥而至的热钱抡起钞票甩脸,扇热了太多耐不住寂寞的心,由此诞生了为数众多的浮躁作品。青春你致我致大家致,情怀好喝一天十八杯。鲜肉多了不坏菜,粉丝热情好生火。于是青春不死,情怀不死,什么死了呢?难看死了。

至于还有谁“死了”,就不得不提著名的“国师命案”——年末微博上一场关于《长城》口碑的血雨腥风。微博号“亵渎电影”一句“张艺谋已死”引发了乐视影业号称要发律师函的警告,一时间关于长城投资方背景、最神秘女主景甜究竟何方神圣、背后存在25亿对赌协议的一系列事件持续发酵。

和这一事件同样神秘“不可描述”的还有至今排片率和票房收入仍然“走位飘乎”的《我不是潘金莲》。其与国民老公王思聪合唱的一出周瑜打黄盖以及背后仍然说不清道不明的10亿对赌究竟都孰是孰非,让人根本已经没有想要搞清楚的意愿。

张、冯“两大国师”的作品尚且如是,更遑论其他无数从这个圈子全世界路过的各路神仙了。

总之,毁了胃口,撂了筷子。

观众的耐心经不起消耗,市场的热度也经不起这样的透支。从这个角度来说,市场出现的理性回归是符合经济规律和自然规律的。

杀鸡取卵,所有把观众当傻子蒙的傻子,必将为此付出代价。

小镇青年养不起的银幕

从2010年到2015年,中国电影大发展大跨越的五年时间里,电影的主流观众群以及观影习惯和生活方式都在其间形成雏形。

“小镇青年是中国电影市场现阶段的消费主力。”这是中国电影研究院评论员给出的研究结论,应该也是理论结合实际得出的比较靠谱的结论。那么,“小镇青年”们都是谁?关于这一点,很难给出一个公开的定义,按笔者个人理解:非一二线城市、温饱无忧、生活节奏相对较慢、比较有时间的年轻人,谓之小镇青年。

前五年间,看电影这一消费方式进入主流娱乐休闲领域,国内广大水土间的小镇青年在这个过程里形成了观影习惯和消费效应。这样的效应推动了市场的发展,如文初提到的数据,电影银幕在一夜之间遍布原本银幕稀缺的三四五线城市。但是,人均享有银幕量的陡然提升,与小镇青年之间的消费力并没有形成等比增长。

我们正经历剧变的时代,在生活方式加速多元分裂的过程中,吃穿用度之外的娱乐休闲种类一夜之间就能产生七段变化,主流的队伍不断扩大,不断有新的生力军加入,也不断有昨日黄花被挤掉队。电影这种最没有门槛最大众的艺术形式当然不至于被挤出去,但也并不时刻具备最尖端新锐的爆点,能够保证永立流行潮头。消费的分流是市场规律的自然选择,支撑不起疯狂增长的屏幕数量,供过于求的短期现象也是十分正常的。

因此可以遗憾地说,接下来的市场会怎么样不一定,但至少现阶段,小镇青年们暂时养不起这么多块电影银幕了。

未必有出路的出路

圣诞档、贺岁档同比增长出现大幅锐减,在年末偷票房、水排片、突击总结的一片混乱中,很多业界人士已经开始担忧,2016年的票房至少还有2015年余热担待起的前三个月,勉强交上了一份里子虽烂但面子至少还过得去的成绩单。但,明年呢?

即便有《变形金刚5》和《速度与激情8》的高票房预期,明年国内票房收入可能出现负增长的悲观情绪仍然在蔓延。

怎么办?

答案看起来好像简单得不得了——好好拍电影,拍好电影。

如果硬要说2016年国产电影里一部佳作都没有,还是有失偏颇的。被纽约影评人杂志列入年度前20佳的电影里,有《路边野餐》的名字;根据话剧改编,在明明已经知道剧情和结局的前提下仍然打动无数观众的《驴得水》;评论虽呈两极,但腔调诚意仍然值得反复品味,至少大家愿意拿来一论一争的《罗曼蒂克消亡史》——这些国片都可以算得上是好电影,或者说至少是好好拍出来的电影。它们的票房命运又如何呢?除了连葛大爷都上阵的全明星阵容撑出了勉强够到的一亿,其他的结果一点都不罗曼蒂克,不提也罢。

拍好电影就有票房吗?

这又涉及到艺术电影与商业票房的关系上这个更为复杂的话题。

回望年初,《百鸟朝凤》一跪惊天下。这一跪解救了票房,也引出无数质疑:艺术电影今后都只能靠要饭为生了吗?要饭能要出电影的出路吗,一跪又能跪出艺术电影的未来吗?

出路在何方?

也许我们要开始学会接受,并非事事都有一眼看得到底的结果。看不到结果,很多话都有点像是车轱辘话来回说。那该怎么办?骑驴看唱本——走着瞧。在争议中,在思索中,在热潮与冷静之间,在倒逼与前行的螺旋上升中,未必有出路,也是一种出路。

对比笔者2015年末的总结,2016年的娱乐元素仍然充沛,人才也不能说不继续加倍涌现。在正经历飞速发展的这块土地上,电影事业没有不跟随起飞的道理。有钱有人有场子,又怎么可能没有好市场。既然大发展大跨越的必然段我们已然经过,接下来一个自然段,恐怕就必将是大浪淘沙,市场倒推,该进的进该退的退。时间会馈赠,时间也必然会索取,而时间最终还将证明,我们今时今日所经历的一切,都并非白白走过。

电影濒临“死亡”吗

——2016国际电影回顾

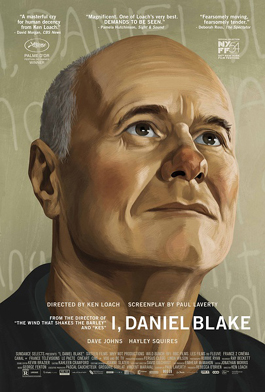

《我是布莱克》

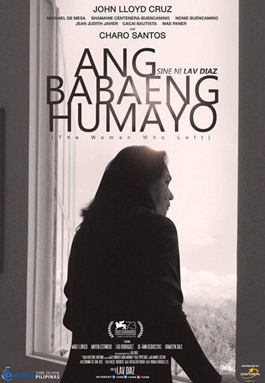

《离开的女人》

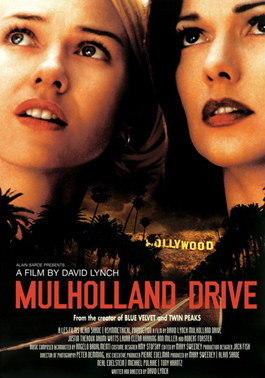

《穆赫兰道》

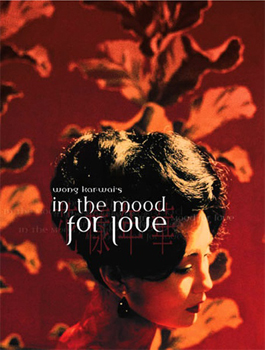

《花样年华》

■ 严敏

说也奇怪,电影在诞生120周年之际竟然两次濒临“死亡”。

前一次是8年前,西方从影和学界人士发出过悲叹:“电影死了吗?”因暗含这种焦虑,法国拍摄的无一句有声对白、仅字幕和配乐的黑白片《艺术家》捧得了第84届奥斯卡奖最佳影片。那时好莱坞认为,只有3D和动画能够拯救电影,于是大拍此两片种。但由于3D摄制和放映成本高,票价贵,且酷炫视效易产生审美疲劳,故观众人次逐年缩减,像现在美国仅27%观众选择看它。好莱坞把3D大片推向中国市场狂卖,但有些由2D转制的影质差已引起中国观众吐槽。而动画在内容题材上颇有限制,会说话的动物卡通仅是一时新奇,且甚少在主流媒体上播映动画。此两押宝都失灵了。

现在,有品质的文艺片在各种各样的大制作续集片、科幻片、动作片及超级英雄电影的合体围剿之下,上映影院少、票房差。加之各种各样的新媒体争抢播映电影,光顾影院的观众越来越少。

正是见到如此糟糕的业态,最近欧美许多电影人和影评人重又感叹:“电影已死!”他们断言:本世纪再优异的影片同上世纪的《公民凯恩》、《教父》等相比也远远不够经典。

但为了证明“电影不死”,英国BBC日前邀请36个国家的177位电影专家票选评出“本世纪百大佳片”。这百部佳片中,虽然也有剧情片、动画片等,但位列第1和第2的恰是小制作《穆赫兰道》和《花样年华》。另有多部文艺片如《一一》、《聂隐娘》等也都入选。这亦表明华语电影语言的国际化程度已经相当高了。

9月举行的第73届威尼斯电影节的20部竞赛片有7部来自美国,有人误解为是“奥斯卡拉力赛的起点挪到了威尼斯”。其实,那么多美国片(皆为文艺片)角逐金、银狮奖,只是为了拓展国际市场。而以奥斯卡奖为主的颁奖季,用李安的话说还是在多伦多电影节“开球”(kick-off)。今夏票房奇惨,好莱坞卯足全力要用秋季档影片挽回颓势,要在国际上赢得口碑与票房。现在美国全年总票房有65%来自海外,而中国被好莱坞视为“唯一最重要的海外市场”,“好莱坞现在主打的目标是拍摄中国20几岁年轻人喜欢看的影片,那才是好莱坞电影的未来”。同样,2016年夏季中国电影票房欠理想,为了提升之,秋季档扎堆上映好莱坞大片,以确保中国电影市场仍有全球“老二”的业绩。所以,只要有全球市场存在,只要有中国市场扛住,只要各国民族电影勃发,只要各种新学派流派涌现,世界电影一定会可持续地发展下去。

让我们来看看非洲影坛的“奇葩”——尼日利亚。这个出产石油国家,近年来因油价下挫而经济低迷,但其电影业却惊人地发展,年产量达2000部,居世界首位,建构了一个与好莱坞、宝莱坞三足鼎立地电影帝国——“瑙莱坞”(Nollywood)。它的资金来自首都拉各斯的音像市场,又以独特的营销方式——影片拍成后拷贝成录像带、VCD或DVD在大小商场、音像和农贸市场销售——和“家庭影院”方式放映观看,由于人口基数大(1.79亿人),加上拍摄成本极低(1万美元左右)、耗时极短(10天左右),叙述的又是原汁原味的本国或非洲故事,故每年仍有10亿美元的收益。瑙莱坞的成功为发展中国家的电影求生提供了可资的经验。

且不论未来的电影在新媒体的催生下可能会演变为一种视音频的多媒体艺术,电影的求生之道还是有很多的。首先,艺术电影和商业电影应互补共荣,前者在后者的资助下不断地探索新的艺术手段,而后者在前者的滋润下不断地提升艺术品格。不论在全球市场抑或各国市场,艺术电影和商业电影都应得到包容、联动、平衡的发展,不可票房挂帅而偏颇一方。不可让好莱坞商业大片凭借其强大的营销手段而蚕食各国市场,各国应以有效的抗衡,呵护本土的艺术电影。

那么,在美学上如何拯救电影?须知“电影是现实的渐近线”(安·巴赞语),120年来历经写实、超现实、伪现实和虚拟现实之后重又回归再现现实。当今世界繁纷复杂,反映现实蔚然成为主流,现实主义乃是世界电影的总趋向。难怪柏林、戛纳、威尼斯电影最近两年都把大奖授予现实题材、纪实风格的影片,如《出租车》、《迪潘》、《罗马高速公路》等。

去年难民潮令西方世界纠结,也波及到A类国际电影节。第66届柏林电影节大秀“欢迎文化”,组委会发放1000张影票请难民们观看参展影片,评委会把金熊大奖授予难民题材的半纪录半虚构的《海上火焰》(描写一个少年同几千名非洲难民在地中海小岛上的遭遇,呈现惨不忍睹的人间悲剧)。第69届戛纳电影节同样摈弃唯美主义的韩国情色片《下女》和表现主义的西班牙名导阿尔莫多瓦新片《胡丽叶塔》,而青睐以纪实主义闻名的英国名导演肯·洛区新作《我是布莱克》,该片描述一个独居木匠患上心脏病却无人照顾,认识一个年轻的单亲妈妈后终于得到关怀。平实而感人,抨击了英国的社保体系,因之捧得了金棕榈大奖。第73届威尼斯电影节金狮大奖的更是颁给菲律宾的黑白影片《离开的女人》。其228分钟长的叙事展现无罪而被错判的女主人公出狱后进行孤独的复仇,扫描近30年菲律宾社会生态,触及结构性悲剧的根源。青睐现实主义风格,这是当代世界电影的“首先的选择”,即“艺术的选择”。

艺术上拯救电影之道,一是叙事“复式化“。亦即多条情节线索交织,一起或者多个故事分段串联,成功的例子如《三峡好人》、《撞车》、《银河漫漫路》(该片采用三段式结构,多方位展现一个人的刻骨铭心经历,包括残酷的战争、真挚的爱情和离家后的追忆)等。”复式化“虽是拼贴故事,却很有美学优势,能够展现现实的多个层面并使叙事容量增大。二是类型创新,美国是类型电影拍得最多的,但近10多年来出现了“泛类型化”,如超级英雄电影就拼凑了多种类型元素,但斯皮尔伯格认为其“早有一天会消逝”。今秋美国的类型片不少都推陈出新,如“新歌舞片”《爱乐之城》在威尼斯电影节上捧得最佳女演员奖。

至于技术上拯救电影,李安的新作《比利·林恩的中场战事》提供了范本。该片采用每秒120个画格的高帧频(HFR)技术拍摄的3D主题、4K高清,前所未见的高标准画质,整个拍摄方式、技术和美学可能翻开影史新的一页,从而“重新定义电影”。他还说这种比3D成本低却更有3D效果(因而已被用于拍摄《阿凡达》2、3集)的HFR“会让电影说故事的方法升级”。国际广播、电影、电视大会已提前把最高荣誉——国际卓越贡献奖授予李安。2016年可以说是120帧的元年。

VR也是拯救电影的利器之一。该技术利用计算机的设备模拟产生一个三维的虚拟化现实世界,作用于视、听、触觉等感官,观众面前虽无银幕,但只要戴上一副VR眼镜,便可获得十足的临场感和交互性。由于技术上原因,目前VR影片都比较短,仅几分钟至十几分钟。但其巨大的美学可触性和产生前景,已经引起业界的热烈反响。斯皮尔伯格和张艺谋都表示要试水VR创作。