空间

香火

佛家经书浩如烟海,佛教体系庞大繁复。我曾询问一位努力修行且很有些“现代意味”的喇嘛朋友,以求删繁就简。其曰:佛家教义的核心是让人去除、弱化贪嗔痴,佛教众多法门可大概归于净土宗和禅宗两大类,前者较适于知识、思维比较简单的人群,后者较适于知识、思维比较复杂的人群。加之我从前的认知:佛家认为人生来苦也,苦之源乃欲,离苦得乐便要修正、克制欲。其实,基督教、伊斯兰教的核心也不过如此吧,这甚至是人类古典哲学的一个重要内容。

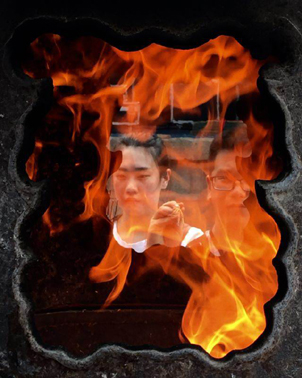

此次五台山之游,我没有敬一炷香,没有磕一个头,也没有许一个愿。我理解香客所为,只是不知这炙热的香炉意味着天堂还是炼狱,不知这香火到底是圣火还是欲火,抑或兼而有之?

宗教的状态,可能也是一个民族、国家状态的缩影吧。

■ 窦海军图/文

立达苑 · 俞可

最忆是杭州

杭州因水而生,桥因水而生。故而,桥的意象与水的意境镌刻于G20杭州峰会会标。二十根流畅柔美的线条把杭州的神韵与G20的精神舒展开来。

杭州的桥,最美非钱塘江大桥莫属——因悲壮而美。

1934年4月,留美博士茅以升出任钱塘江大桥工程处处长。临危受命的茅以升“精神紧张,忽而愁闷,忽而开颜,有时寝食皆废”,最终设计的是中国桥梁建筑史上的不朽丰碑。

果然,1937年9月26日晨4时,第一列火车顺利驶过钱塘江大桥。昔日浊浪排空的天堑由此变通途。

钱塘江大桥总工程师,由茅以升力邀其留美同学罗英担纲。“钱塘江桥”四字恰好配有“金”“木”“水”“土”四个偏旁,唯独缺“火”。罗英曾抛出上联:“钱塘江桥,五行缺火”,欲征下联。这一征联,便征出一曲悲壮的抗战史诗。

该桥“支援淞沪抗战、抢运撤退物资车辆无数,候渡过江,数以数十万计”。1937年秋,日寇铁蹄已踏入江南,杭州危在旦夕。1937年11月17日全线贯通那天,钱塘江大桥成为一座战时的生命通道。数十万难民得以重生。但这些生灵未曾想到,他们的这条亡命之路竟然布满22箱共880斤炸药。茅以升感慨道:“公开放行的第一天,桥里就先有了炸药,这在古今中外的桥梁史上,要算是空前的了!”

12月23日午5时,敌骑已兵临城下,“江天暮霭,黑暗降临”。唯恐杭州失守,“就像亲手掐死自己的儿子一样”,茅以升忍痛割爱,“开动爆炸机,一声轰然巨响,满天烟雾,这座雄跨钱塘江的大桥,就此中断”。

施工历经925天,钱塘江大桥却仅幸存89天就“以身殉国”。

茅以升的这位“爱子”尽管夭折,“然战役中军旅转运,人民疏散,及公私物资之抢救,胥以斯桥为孔道,所以保全国家实力者至大。虽甫成而遽毁,其效已大见于当世……”钱塘江大桥碑文如是记载。

茅以升泣血吟诗一首:“斗地风云突变色,炸桥挥泪断通途,五行缺火真来火,不复原桥不丈夫。”

天地英雄气,千秋尚凛然。

茅以升颠沛流离,辗转后方,1946年重返劫后的杭州。所携带的建桥资料,包括各种图表、文卷、电影片、相片、刊物等,共计14箱,却丝毫未损。

1948年5月,毁桥当夜泣书的“抗战必胜,此桥必复”遂成现实。

“人的一生,不知要走过多少桥,在桥上跨过多少山与水,欣赏过多少桥的山光水色,领略过多少桥的画意诗情。”在《桥话》中,饱经沧桑的茅以升娓娓道来。

然而,茅以升“心中一直有另一座桥,他希望通过自己的教育,让子女‘成名成家’”。茅以升之子茅于润写道:“父母生了六个子女,虽然都留过学,受过良好的高等教育,但我们后来的成就与幼年时代受父亲影响而产生的宏大志向都相去甚远,望父莫及,望己兴叹。如今,我们都垂垂老矣,回顾一生,壮志未酬,辜负了他的厚望,常引为终身憾事。”

难道,于茅以升,成也桥,败也桥?

茅以升的育才之桥与其说架设于小家,不如说横跨于大家——国家。

身为国立河海工科大学(今河海大学)、北洋大学(今天津大学)、唐山工学院(今西南交通大学)、中国交通大学(今北京交通大学)等高校校长,茅以升可谓桃李满园。甚而,在建造钱塘江大桥期间,他以桥为校,把这座英雄之桥形塑为我国桥梁工程师的摇篮,造就武汉长江大桥总工程师汪菊潜、南京长江大桥总工程师杨旸春、南昌赣江大桥总工程师戴尔滨、郑州黄河大桥总工程师赵燧章、云南长虹大桥总工程师赵守恒等桥梁工程俊杰。

“我是学桥梁的,大半辈子都和桥打交道,过去架设连接江河两岸的桥梁,现在看来,更重要的还是架起科学与人民之间的桥梁。”于是,晚年茅以升视科普为育才之桥,其创作的科普名篇如《桥话》《二十四桥》《人间彩虹》,脍炙人口,进课堂、进教材、进学子心田。故而,即便自己子女未能超越乃父,但仍感慨万千道:“钱塘江水从大桥下奔流东去,也带着父亲一生的辛劳和成功的喜悦,从他子女们的心坎上流过。”

“常使我萦怀在心的还是钱塘江水流过的这块平常的、我独一无二的故乡。”在钱塘江大桥工地长大的茅于润“最忆是杭州”。

草垛 · 金钱草

陪读

暑期陪闺女上了一个月培训班,让俺萌生了陪读的念头。尽管遇到胶东半岛罕见的高温天气,整整一个月气温都35度上下,出租屋也没空调,俺肚皮都长了痱子,吃不下,睡不着,闺女却吃得饱、睡得香,每天晚自习回来后,还要温习会儿功课,她无意间一句话:“你们在,我心安!”让俺开始反省,这么小放她出来读高中是否明智。

闺女身上有股江湖气,翅膀还未硬,就想闯世界,初中时,就强烈要求住校,因学校离家只有5分钟车程,俺们觉得太夸张,坚决不答应。每次看到住校生,她都两眼放光,一脸的羡慕嫉妒恨;中考结束后,她被邻市一家重点中学录取,可能感觉翅膀硬了,能单飞了,不惜与她爹抗争到底。她爹拿着那封《不要斩断我飞翔的翅膀》的挑战书,辗转反侧,终于答应了她的要求。

能住上唯一的四人间,闺女把它归功于她爹会吵架。她爹窝着一肚子火陪她去看学校,说着说着就跟校长杠上了:“都什么年代了,还7人住一个宿舍?孩子这不是跳进火坑里了吗?”校长一听就火了:“清华、北大还不是6、7个人?孩子是来读书的,不是来享受的!”吵到兴头上,校长一激动:“我给你闺女特批个4人间!”看到其他宿舍上铺下铺挤得满满当当,家长孩子挤成一团,俺不由得赞叹:“能哭的孩子多吃奶啊!”

终于过上了向往已久的集体生活,闺女热情高涨,自己洗衣服、购买生活用品,每次俺们风尘仆仆赶到,她都会反复强调能照顾好自己,似乎父母不参合,就能证明自己已经长大。有两次打回电话:“妈妈,我发烧了!”俺心里都急出了火,这要住家里,按摩一下后背就能退烧,闺女却接着说:“妈妈你不用来,我已经吃药了,睡一觉就好了!”果真长大了,睡一觉就好了,但这当娘的心情可能她以后当娘才能体会到,反正自从她离家上学后,俺的手机就跟俺们单位一把手的一样,一直是24小时开机。

来这个学校读书的孩子,都跟闺女一样有股二虎气,把集体生活理想化了,可新鲜劲一过,租房陪读就像传染病一样快速蔓延起来。跟闺女一样急吼吼要过集体生活的三个初中同学,一个高一下半年就租了对面公寓,他妈这头不放心儿子,那头又不放心老公,来回穿梭;另一个女孩死活要妈妈来陪,她妈辞去电视频道总监工作,在校门前开了家四川冒菜店,有一次她跟俺说:“陪读生活真是种折磨啊!”闺女也不知是四人间条件相对好些,还是就是喜欢集体生活,反正从没跟俺们提陪读要求。

这股租房热在高二快结束时达到高潮,一是女生马上就要搬入高三楼了,20多人住一大教室,条件进一步恶化;二是住宿生存在早恋、玩游戏现象,成绩也没走读生突出,班主任也提倡家长陪读。老师们最喜欢举的例子,就是几年前学校出的一全省状元,据说今年去哈佛读博了,这孩子一入学,父母就买了套学区房,状元上大学后,就对外出租,相当抢手,租价要高出周围房子1000多元。也奇怪,凡租了“状元屋”的孩子,高考成绩都不错。

闺女既不想住高三楼,也不希望俺们陪读,毕竟干了两年班长,有了一定的社会活动能力,还跟教导主任攀上了老乡,搬宿舍前几天,天天去找教导主任:“鸿福大爷,我们四人间咋办?”教导主任在最后一刻做出了“原地不动“的重大决定。

闺女姥姥当初死活不同意她出来受苦,一听大家都有人陪了,马上送来2万元钱,让俺们火速组房,生怕她的宝贝外孙女受委屈。俺正有此意,可她爹几句话就把俺呛住了:“这根本不是钱的问题,租房首先要过闺女这一关,这不是否定了她独立生活的英明决定了吗?其次谁来陪?咱俩都上班,爷爷、奶奶、姥姥还要人陪!家里还有闲杂人员吗?”但她姥姥坚持说租个房子,孩子就心安,周末来陪也行。所以,开学前,俺们就联系了两家房东,准备把闺女安置好后,就去看房,谁知,刚出校门,就接到闺女电话:“妈妈,她们三个妈妈都来陪读了,只是保留床位,现在我住单间了!全校就我这个待遇,不住太可惜了!”

四百击 · 毛尖

不到一百万的茅盾

今年是茅盾诞辰120周年,上海各界举办了多个纪念活动,我们也因此有机会在大银幕上重温了根据茅盾小说改编的电影《子夜》(1981)以及新版的《春蚕》(2008)和《蚀》五部曲(2014)。

桑弧编导的《子夜》大家熟悉些,人物轮番登场,观众跟着在黑暗中叫:欧,李仁堂!哇,顾也鲁!呀,乔奇龚雪郭凯敏!电视电影《春蚕》和《蚀》,多数是第一次看,看完都感叹,如此超低低低成本的制作,太太太不容易,更有火眼金睛的业内人士一口喝破,“嘿,街上跑的群众演员不就是剧组的化妆师吗?”

把《色戒》一半的群众演员分到朱枫的《春蚕》郑大圣的《蚀》里跑两圈,电影的大时代感就出来了,但是戈达尔说过,电影就是钱,没钱就不饱满呀。大时代的气血不够,连女主角都显得不饱满。陈建华老师专门研究过,茅盾小说中的“乳房”开了一代写作风潮,比如章秋柳、孔舞阳和慧女士这些时代女性,都被特别强调过她们健美的身体,尤其都有一对高耸的乳峰,而她们“丰满紧扣的胸脯”不光暗示革命的浪漫,也直陈身心的解放,但是,坚挺的乳房是需要陪衬的,就像新娘如果没有伴娘和喜宴,不是凄凉就是色情。《蚀》的几位女主和《春蚕》里“不要脸的”“骚货”荷花,因为孤零零地出场,胸不够挺,都更像女学生,短兵相接的男主,也跟着像男学生,像《春蚕》里的多多头,本来应该是个荷尔蒙旺盛的乡村青年,熬不住要对乡村姑娘动手动脚动乳房的,但新版的多多头,因为经费问题,整个村里没个伴,连自己的哥也被砍掉了,他和冯果演的嫂子一起没有变成一对文艺青年,算是演员有功力的。

不过,就是这样捉襟见肘的制作,依然有特别的光芒和诗意。比如《春蚕》,这部电影一开场就打动了我,因为朱枫镜头里的乡村虽然贫穷,但依然有抒情能力;老通宝的家,虽然快揭不开锅了,但依然干净美好。很多年了,我们习惯在银幕上看到衣衫褴褛的左翼叙事看到墨擦里黑的底层家园,很多情怀摄影机试图拯救哭泣的草根,但居高临下的镜头俯视的视角构成更隐晦的伤害,我们的底层从改革开放到现在,银幕形象变本加厉地脏乱差,与此同时,底层的尊严也被剥夺殆尽。因此,新版《春蚕》的老通宝家园,他常常走过的桥和桥上的黄狗,青青田野和田野里的花,他家里堆得整整齐齐的竹器以及明亮透气的江南村屋,几乎令人松了一口气,看呀,我们也能像小津那样,表现一个由清洁和秩序赢得尊严的底层。

这样的底层的灾难,《春蚕》的意义才更巨大。这个,也是我们今天继续纪念茅盾的意义,我们依然可以一边批判一边诗意,一边现实主义一边不用抹黑底层。

而最后,我想说,影像时代,像茅盾像《子夜》这样的作品,可以像BBC那样建立周期性重拍机制了,至于投资,坚挺的投资才能造就坚挺的乳房,几部不到一百万的茅盾,友邦也会惊诧的吧。