光影

如果人们从战争学到的只有仇恨,那么世界就永远不会有和平。即使是在战争中间,那些爱与谅解的微弱闪光,才是整个人类的希望。

《小孩》

一个小孩打算用魔法让战争早点结束,而且他居然成功了。

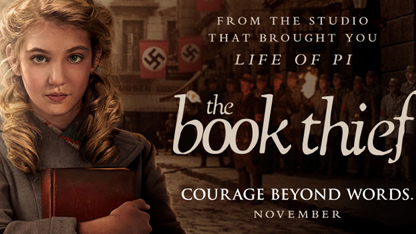

《偷书贼》

一个小女孩发现从书里学到的文字,可以让她爱的人们在纸上活下去。这个故事真的是个寓言,小女孩与死神的游戏。

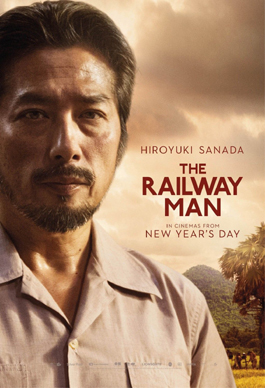

《铁路人》

被日军迫害过的主角找到了当年的日军,但他选择了原谅。显然女主角很大牌,不上海报是不合适的,但这个关于宽恕的故事其实与她无关,真田广之扮演的日军才是另一个主要人物。还有,这个故事也是真的。

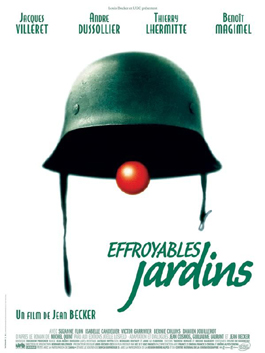

《奇艺花园》

一个德军士兵扮成小丑为几个生死关头的法国人带去希望,这个只有几场戏的德国士兵是这部影片精神上的主角,他传达的善是全片的灵魂所在。而那个小丑鼻子,代表影片里传承的希望。

《白色荒野》

白色似乎是一种暗示,将世界复杂的颜色抹去,德国和英国的飞行员在这里发觉他们的战争是多么荒谬,而他们真正的战斗是在严寒中活下去。不论这个故事听上去多么像寓言,但它是真的,片中德国人的名字都与史实一致。

图文/托托

第二次世界大战,是一次自1939年至1945年所爆发的全球性军事冲突,整场战争涉及到全球绝大多数国家以及所有的大国,最终分成两个彼此对立的军事同盟——同盟国和轴心国。这次战争是历史上最大规模的战争,整整有超过1亿多名军事人员被动员并参与这次军事冲突。从来没有一场战争像二战那样,给全世界造成如此巨大的损失,也从来没有一场战争像二战那样,引起那么多人的反思。

影像流传经典,历史不能忘记。战争已然过去,但是那些经典的战役和故事却被流传下来,无论在现实生活中,还是电影、电视、小说等艺术作品里,二战都是说不尽、道不完的。正值中国抗日战争胜利70周年和世界反法西斯战争胜利70周年之际,二战电影也有了再次被回顾的理由,之所以我们再现它们,不是为了继续痛苦,而是借助于把痛苦定格的胶片,去感知本应该属于世界的和平。本期就让我们跟随着那些震撼人心的二战题材电影,一起去感受战争、祈祷和平。

永久的记忆

——二战题材电影巡礼

■ 严敏

第二次世界大战是人类历史上最宏大、最惨烈的战争,而相关的影片也拍摄的数量最多、类型最丰富。早在二战进行期间,交战各国就拍摄了大量的纪录片和故事片,到战后仍拍摄不辍。半个多世纪以来,二战电影方兴未艾。曾经的交战国基于不同的立场、历史观和政治语境,银幕上的战争呈现又都迥然不同,这是研究电影和政治关联的最好不过的案例。

今年是中国抗日战争胜利70周年和世界反法西斯战争胜利70周年,将苏俄、美国和日本的相关影片作以归纳和剖析,有助于了解二战真实的历史面貌。

战争是利益冲突和政治斗争的继续,直接关乎正义和公理。而战争片(War film)首先涉及道德判断,其次涉及美学(价值)判断。依据于对战争的基本态度,它可以分为这样四种类型:宣传鼓动性的主战战争片、宣扬“战争即地狱”的反战战争片、逃避主义的战争片、搞笑性的战争片。苏俄、美国、日本的二战片亦兼有之。

前苏联和俄罗斯

● 战时

作为欧洲反法西斯战争的主要部分,卫国战争是最应时且最重要的题材。战争初期,由于制片厂遭到破坏,摄制量仅几十部,而战役纪录片作为战斗性的新样式拍的较多,例如240名摄影师在各战场拍摄而汇集的《在苏联的24小时战斗》;故事片则有《她在保卫祖国》、《丹孃》、《伟大的转折》等。

● 战后

为纪念苏联电影诞生30周年,许多名导拍摄了一系列高水准的二战片,例如根据同名小说改编的《青年近卫军》,纪实风格的史诗片《斯大林格勒大血战》,纪念碑式的《宣誓》和被誉为战后全球最重要的彩色巨制《攻克柏林》等。这些二战片充满昂扬的爱国主义激情,人物刻画细腻,场面气势恢宏,具有较高的道德和美学价值。

到了50、60年代,卫国战争仍然被电影传承着历史记忆。不过普通人取代将军、领袖而成为银幕上的主人公,像《雁南飞》、《士兵之歌》、《伊凡的童年》等都是表现姑娘、小伙子、儿童在战火纷飞年代的遭遇和命运,战争的残酷被凸现出来,卫国战争被抹上悲怆的色彩。这些间接描写的二战片手法极其丰富多样,有诗意电影式、公路电影式、主观电影式等,它们接连捧得金棕榈、金狮奖等。

女性是苏俄二战片必不可少的元素。获列宁奖金的《这里的黎明静悄悄》正是80万苏联妇女参战的文化意象:5位豆蔻年华的女兵为保卫战略要地而光荣牺牲,加之她们的温柔形象透过彩色的回忆,场景同几近黑白的现实场景形成强烈对比,让人们亲身体验到战争的残酷与对和平的渴望。

卫国战争文化是苏俄人民强大的精神动力,所以到70、80年代,二战片仍然火热。例如《解放》、《莫斯科保卫战》和《斯大林格勒保卫战》组成的“卫国战争三部曲”,其中《解放》含4集,以东线战场的库尔斯克坦克大战为起点,至攻克柏林结束,全长475分钟,为突出史诗性和纪实性,剧本摘取了二战名将朱可夫等人的回忆录,片中穿插了大量历史文献镜头,斯大林、朱可夫、罗斯福、丘吉尔、希特勒等二战名人悉数登场,此片是为纪念战胜德国法西斯20周年,从1965年就开始摄制,1972年完成。出场人数逾3万,主要演员除苏联外,还有德、英、波兰等13国,摄制组有500人,拍摄时动用战车1万辆,战斗机3000架,共耗去4万英尺长胶片(可放映600小时)。

针对西方竭力抹杀苏联对二战的巨大贡献,现在俄罗斯仍不忘拍摄卫国战争影片。近年较引人注目的有《斯大林格勒》、《塞瓦斯托波尔保卫战》、《布列斯特要塞》等。像《斯》拍成该国第一部3D-IMAX,但非全景式描写,而是聚焦于人,即几名苏军官兵及女主人公的命运;《布》是与白俄罗斯合拍的;《塞》则与乌克兰合拍,它以塞城持续250天的保卫战为背景,着力刻画传奇女狙击手柳德米拉的命运和心路,她有傲人的战绩(击毙309个敌人),有甜蜜的爱情,还有对失去爱人的恐惧。

美国

● 战时

对美国来说,二战是胜利和骄傲,由此成为雄霸世界的超级大国。美国人对二战沾沾自喜、津津乐道,难怪好莱坞也百拍不厌。珍珠港事件后,大批导演和明星投笔从戎,拍摄了不计其数的纪录片和故事片(仅1943年就达399部),例如7集《我们为何而战》、《中途岛之战》、《空军》、《长空天使》、《东京上空30秒》等。它们都具有明显的宣传倾向,但在主题、人物和场景设计上仍然体现出简单的二元对立性,即文明与野蛮、美好与邪恶;以及自然世界变成荒原,仍然是白人精英至上,很少表现黑人士兵。

这一时期最为成功的二战故事片有两部,一部是《忠勇之家》,描述英国人米妮佛一家在前线和后方英勇抗敌的故事,罗斯福总统看后认为“很适时”,可以鼓舞士气和民心,下令全美公映,在宣传和商业上都大获成功,并捧得奥斯卡奖最佳影片等6项大奖;另一部是《北非谍影》,描述几名爱国人士机智挫败盖世太保而投入抵抗运动的故事,演出阵容强大,它趁盟军登陆北非之前发行,放映给登陆部队看,在第16届奥斯卡奖竟逐中荣获最佳影片等3项大奖。奉行“政治正确”的小金人还连续第14、15、16、17届给一些二战纪录片颁以特别奖或最佳纪录片奖,其中有苏联拍摄的《莫斯科反击战》和在十分艰苦危险情况下用16毫米摄影机拍摄的中国抗战实况的《苦干》。

● 战后

二战让美国俨然成为世界秩序的维护者(世界警察),二战电影作为这一理念的宣传工具自然要大拍特拍下去。从40年代后期到80年代,二战时期的传奇故事和人物以及二战后的社会问题、冷战交锋等纷纷被搬上银幕,类型、叙事和拍摄方式均更加多样化。例如,分别获第19届和第26届奥斯卡奖最佳影片的《黄金时代》触及大批军人复员的家庭问题;《永垂不朽》揭露美军内部的丑恶现象;还有全景式描写、全明星阵容的战争大片如《最长的一天》描述诺曼底登陆战;《遥远的桥》描写盟军与德军争夺战略桥梁;《虎!虎!虎!》则是美日合拍的,描写珍珠港偷袭始末,尽管美军遭受沉重打击,但片尾借山本五十六的台词“我们的行动让睡中狮子警醒,它今后一定会奋起应战的”暗示美国依然十分强大。

值得注意的是,载入美国战争电影史册的,一部是史诗片《桂河大桥》,获7项奥斯卡大奖,根据反战小说改编,全片围绕英、美、日三国军官就造桥的纠葛和对立展开,守桥、炸桥和造桥的要求中体现出三方各自的骑士精神、英雄精神和武士道精神,最后大桥被炸,一名战俘却喊到“真是疯狂!疯狂!”,点出了美国二战片的基本理念:战争是荒谬的。另一部是传记片《巴顿将军》,成功再现出“暴戾军神”的活生生形象和他二战时毁誉参半的经历,同样获得7项奥斯卡大奖,该片本是美国军方为了给越战将士们打气而要求好莱坞多拍颂扬战争、黩武主义(滥用武力、好战)和杰出将领的影片,难怪片首编排了巴顿站在星条旗前向士兵们训话的场面,足足5分钟长,都是颂扬美国人伟大的话。

从90年代开始,好莱坞所拍的二战片多为商业大片,像《珍珠港》取材那一惨痛事件,并借鉴60年代《危险之地》手法,但添加了爱情元素,同时大量运用视觉特效。代表作当推《拯救大兵雷恩》,其主题是“勇气与荣光”,叙述则是人道主义的为了救出一名“传种”的士兵而不惜投入大量兵力,片首海滩登陆戏拍摄得让观众身临其境。近来,好莱坞又在寻找新的突破点。获2009年威尼斯电影节金狮奖的《黎巴嫩》以及去年获好评的《狂怒》都是从坦克兵的角度,从坦克里看战场,透过小小的瞄准镜观察战争。

日本

● 战时

诞生于1900年的日本电影,在日本军国主义者对外发动侵略战争后,所有“描写日常生活的社会倾向影片就完全消失,当时银幕上专门宣扬战争,放映一些充满凄惨而又残酷气氛的影片”(见乔·萨杜尔《电影艺术史》)。知名导演山中贞雄应征入伍,战死在中国战场,小津安二郎也被派往东南亚,原想拍部影片却被英军俘虏。在军部的支持下,日活、东宝、松竹等大公司自1939年起相继拍摄了多部写日军在中国军事行动的故事片,例如,《上海陆战队》以半纪实的手法呈现日、中两军海陆空激烈交战;《燃烧的天空》借助陆军航空兵支持,运用特殊摄影技术呈现日机袭击西安机场;《西行装甲车队长传奇》改编自同名小说,呈现日军在山西的大包围战等等。这些影片都表现了日军在各个战役中的胜利,颂扬他们的英勇,在日本国内放映,旨在鼓舞士气。另一部《夏威夷大海战》在欧洲占领区放映也是彰显军功。

● 战后

日本电影制作路线开始转向,具有明显军国主义的战争片被社会片、时代剧、生活片等取代。有个叫五味川纯平的作家曾在南满钢铁厂就职,后当兵守卫满洲东北部,苏军反攻时被擒,回国后写了部畅销小说《人间的条件》,名导小林正树花了三年时间拍成6集同名影片,再现原作者的经历。五味的另一部巨作《战争与人》也被名导山本萨夫改编拍成3集影片,揭露新兴财阀对满洲的野心。

随着国内右倾化思潮泛滥,臭名昭著的联合舰队司令山本五十六又上了银幕,《山本五十六》、《军阀》等6、7部传记片将他描写成“有战略眼光的足智多谋的军神”。另外,有“马来亚虎”之称、在菲律宾实施大屠杀的山下奉文和死守冲绳的牛岛满等也都上了银幕,拍成美化他们的《悲剧的将军》、《冲绳决战》等。《黑雨》则以广岛遭原子弹毁灭而渲染日本是“受害国”。至于日本投降,有部《日本最长的一日》杜撰了天皇和内阁作出接受波茨坦公告决议之前有一批年轻军官发动政变以阻挠的情节,其实是为日本高层应担当罪责开脱。

零式飞机自杀攻击是日本军国主义绝望的杀手锏,早在上世纪50、60年代就拍有这种零战电影(注:零式战斗机在第二次世界大战期间日本海军的主力战斗机)。去年末一部《永远的零》公映,安倍晋三出于政治需要为其站台,它根据新右倾文化人的同名争议小说改编,拍成了一部所谓的民族历史大片,剧情讲述的是,一对姐弟追寻还原曾是神风特攻队员的外公“以一己牺牲唤起和平的大义”事迹,累计票房破86亿日元,还获得了六项“学院奖”。对此宫崎骏等批评道:根据一本瞎扯的战记改编,还在继续制造神话,让人们担心现在的形势有回归战前的苗头。

《虎口脱险》

《战略大作战》

《大独裁者》

在导演们眼中,还有什么比一场全球性的、混乱的、持续多年的战争更能产生故事呢?在二战题材的影片中也有其“独特”的一面——它们闹闹腾腾、乱七八糟,以战事为背景,辅以编剧和导演们的鬼斧神工,外加上演员们夸张讽刺的演绎,它们虽然不是真正意义上的战争片,严肃的战争场面被替换成轻松的搞笑场面,但它们却和战争片一样,长久的留存于大银幕,并能够让影迷们津津乐道。

独特的战史

《虎口脱险》的故事发生在1941年的夏天,英国皇家空军的一架轰炸机去轰炸德国,却在巴黎遭到德军的猛烈炮击,飞机坠毁,四名战士被迫跳伞,分别落在了教堂、动物园、歌剧院等地方。英国的飞行员们都遇到了好人,法国人成了亡国奴,但他们机智又可爱。粉刷匠、指挥家,两个手无寸铁的老光棍把德国兵耍得团团转。在欢乐的氛围中,英国士兵和法国人成功逃脱。《虎口脱险》大获成功,雄踞法国影史票房冠军的宝座长达32年,但在当时,影片却面临着政治不正确的风险——沦陷题材仍是喜剧片的禁区,而影片里的小人物,在嘻嘻哈哈中拯救了战士,也表现了沦陷时期法国人的斗争精神,满足了观众对那段历史美好的想象。

《大独裁者》是查理·卓别林的第一部有声电影。影片拍摄于1940年,卓别林凭借天才的演技,把一个猥琐软弱的理发师和不可一世的独裁者在同一部影片中统一起来,他饰演的独裁者玩弄地球的画面,已经成了影史上永恒的经典。卓别林没有用飞机坦克,而是用喜剧表达他的政治立场,在他眼中,笑声比强权更有力量,他用笑声战胜了纳粹。

战争理应是严肃和悲壮的,因为我们要面对死亡和残酷的极端环境,可在1970年的电影《战略大作战》里,战争的形象不再那么神圣,而是成了一场荒唐的闹剧。坊间说法是,《战略大作战》由真实事件改编的,讲述了几个美军士兵去敌后抢劫纳粹黄金的故事。影片的亮点在于结尾之处,美军和德军因为金子达成一致,那句经典的台词“我们都是炮灰,为什么不给自己捞点钱呢?”至今还被众多影迷争相模仿它的腔调。影片中的一组镜头:满载金块的卡车开走了,德国军官居然向美军行了举手礼……这场无厘头的闹剧终于把围绕战争所有冠冕堂皇的面具全都撕掉。