赏玩

《不朽的梵高》感映艺术展

6月在上海观赏了两个画展,7月赏玩的内容自然以此为主题了。由上海南岸艺术馆主办的《情色》中国艺术家主题展,应该是一个比较具有争议的展览,而“情色”本身也一直是一个敏感的话题,近年来,无论情色展还是情色电影,不可否认的是,越发的被中国大众所关注,不久前《五十度灰》的广泛传播或许就从侧面印证了这一点。据了解,媒体们出于各种原因,宣传的并不多,但各家媒体的关注度以及策展人的微信内容关注度都很高,当然对于展览的批判也很多,我们不会去赞成或者反对哪一方,带给大家的只是一种存在,无论小众还是大众,它都存在着。7月18日艺术家魏东“丑的历险”个展也在今日美术馆开幕。另外,要特别说一下,在接下来的日子里,南岸艺术馆将在赏玩版与我们合作当代艺术作品,希望能与大家一起思考和发现当代艺术作品的点滴。

“不朽的梵高”感映艺术展,不同以往传统的展览,此次展览采用了最新的感映技术,将多媒体画廊与度身定制的展厅巧妙结合,通过3000多幅画面向观众讲述了这位不朽画家的坎坷人生和天才创作。其实,这个展览也是存在争议的,因为它太不一样,很多人以为可以亲眼目睹梵高的真迹,但是期望终落空,整个展览没有一副真迹,也根本不可能像传统展一样去欣赏大师作品的细节。有人说这是亵渎艺术,但也有人乐在其中。如果单纯的作为一个观展者,我的心里是有失落有惊喜的,从一开始进入展厅的失落与焦躁,到后来席地而坐,静下心来看了一遍又一遍。梵高的画在我眼前、身后甚至脚下,动了起来,伴随着同时代的交响乐,看着梵高生前的书信,我想,这是我最近距离的一次与梵高“对话”,他变得不再像以前那么遥远,他的作品冲出了框架的束缚,虽然在内容上是入门级别的,但是这短短35分钟的循环播放,把我们带到了梵高的世界,我们似乎能感受到他当时的心情,感受他的喜怒哀乐,甚至能感觉到他被疾病折磨仍不想放弃绘画时的挣扎,病情的反复,生活的困窘,让人心疼,最后麦田上飞起的一片片乌鸦,让人绝望到窒息。从K11莫奈画展到新天地梵高画展,对于艺术商业化的争论一直未停,从我个人角度出发,无论是博物馆还是商业场所,艺术本身的魅力是无穷的。

当然,为了纪念梵高,我也特别准备了这样的赏析内容,选了几幅梵高比较有代表性的画作,配上背景故事,给大家营造一种看画展的感觉。当然,这个过程是纠结的,因为梵高的经典作品实在是太多,很难想象他在世时只卖出过一副画作。文字部分还请到一位看过许多梵高真迹的朋友,为我们讲述他自己与梵高画作的故事,以此丰富广大读者对梵高的理解。 “不朽的梵高”感映艺术展将于8月8日登陆北京,喜欢梵高的,对他陌生但想了解的,请走进朝阳大悦城。

情色艺术之不存在感

——《情色》中国艺术家主题展

■ 策展人/呆呆

纵观历史,美术创作从远古先民的岩、壁画创作到古希腊文明时期的艺术创作,逐步进入15、16世纪的文艺复兴运动的人文主义创作再到19世纪资产阶级革命过后开始形成不同的绘画流派和风格,最后到二十世纪工业革命高度发展而形成的观念艺术,一直影响到现在。20世纪以后,虽然拓展了艺术创作的边界,但一个显著的问题摆在我们的面前,那就是艺术创作离人的感性越来越远、人们感知艺术作品越来越困难,部分观点认为它是到达了一个高级阶段的体现。用艺术形式创造观念,或者诠释观念,让当代艺术和人的感知、感觉变得越来越抽离的现象泛滥,在世界范围内,欲将这种观念定义为主流意识,其实是一种悖论。在这种情况下,我们有必要重新找到一个与所有人有关的出发点,来唤醒艺术创作的感知性和知觉性。

而当前,世界范围内的当代艺术,可以认定正处在一个迷茫期。观念艺术经历了近百年的发展,如今已显衰势。

情色,这个模糊的字眼,也许就是一种选项。之所以说情色是一个模糊的字眼,是因为她根本不存在,真正存在的就是色与情。情色实际上只是在某个特定时期以大家可接受的方式变现色情的一个字眼,她所展现的尺度,往往也是丈量这个时期内整个社会文化、经济、宗教、信仰等活动的规则范围。规则的目的是改变个人行为模式、思想模式和生存模式的有形框架度,每个人不可避免地被分成了遵从和突破两类动机与行为模式,面对社会规则压力的反应,呈现出不同的形态。对于艺术家而言,这样的不同形态,往往会以个人最独特的感知力反映到作品中来。

曾经这种形态各异的表现方法,催生出毕加索等西方早期的艺术探索路径,孕育了很多伟大的艺术构想。对后世影响重大。如今,我们提出“情色”,就是要将她作为药引,当做医治艺术茫然症的有效药方。

参展艺术家,最小年龄21岁,最大年龄60多岁,横跨老中青三代:青年艺术家的作品,他们以个人的身体和心理感受作为创作基点,作品体现出了一种坦白、纯洁;中年艺术家,则习惯用技术手段去掩盖冲动的欲望和本能,作品中带有普遍的伪装和狡诈,真实地反映他们的人生经历中本真的丧失和社会“厚重外衣”的裹藏;50岁以上的艺术家,则更多地注重曾经的社会经历在个人内心深处的感受,更多地将情色主题与社会性相结合的表现方式,带有浓浓的“过去式”痕迹。

此次展览不仅得到了艺术家的广泛支持,同时在观众当中,也引起了巨大反响,一些上了年纪的观众,在看到一些同样时代背景下的作品时,不由得感叹,“早就应该办这样的展览了。”而相对于年轻的一批观众,则更青睐一些同龄艺术家的作品,他们对于情色的态度,普遍显得更为简单、直接,一位参加完高考的学生讲到,“我觉得这些作品没什么,相比于网络上、电视上的节目,我觉得这些作品更贴近我们的生活。”

有支持当然就有反对,在网络讨论中,很多人认为,这次展览不过是一场“利用情色为噱头的哗众取宠的派对”,更出现了因为多人举报导致相关宣传信息被封杀的情况出现,对于这些声音,我们想说的是,更希望这次展览是一次艺术事件性质的活动,通过组织者、观众与创作者各不相同的行为指向、心理活动,折射当今社会文化生态的方方面面,做一次完整的艺术行为作品。通过这次展览,我们想透过中国当代艺术家的形式表述,与现实社会环境互动的反应,诠释当今社会人的存在状态,解析人与社会、文化及行为方式的现存关系。以达到对艺术创作和生命存在意义的思索。

6月9日《情色》中国艺术家主题展于在上海南岸美术馆开幕。此次展览作品近60余件,涵盖绘画、雕塑、摄影及装置作品,艺术家通过不同角度诠释自己对于“情色”的认知。展览吸引了国内众多知名艺术家前来参展,老中青三代艺术家作品齐聚一堂。

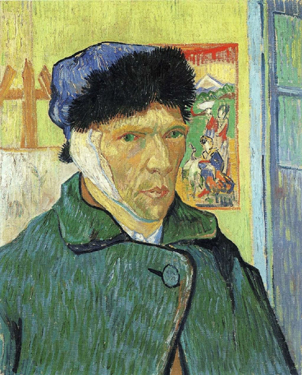

《割掉耳朵后的自画像》

1888年 51厘米×45厘米

高更要离开黄房子回巴黎的消息击碎了梵高想要与他分享工作室的梦想。他更深受刺激,非常痛苦。1888年12月23日晚,据高更回忆,在一场激烈的争吵后,梵高曾用剃刀威胁他。他离开了黄房子,但第二天就回来了。警察在那等他,因为梵高被发现在一片血泊中,他割下了自己耳朵的一部分,并寄给了当地妓院一个叫瑞秋的妓女。这幅自画像是梵高眼中的自己。他克制沉稳的笔触和明亮的绿色背景,映衬着他绑着绷带的脸和曲做一团的身体,表现出一种紧张不安,与这个世界格格不入的气氛。

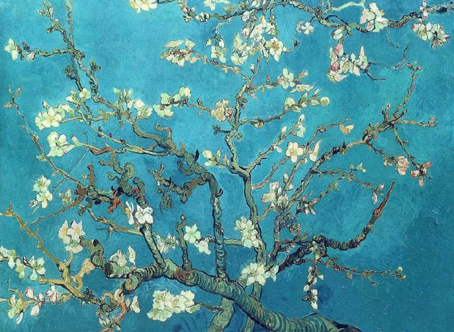

《盛开的杏树》

1890年 73.5厘米×92厘米

1890年1月31日,提奥的妻子乔生下了一个男孩。此时的梵高仍然住在圣雷米的精神病院,接受最近一次病情发作后的治疗。梵高的侄子和他一样,也叫文森特。被侄子出生的消息所感动,梵高在病情好转之后就画下了《盛开的杏树》来纪念此事。新生命使梵高乐观起来,也令他的作画风格产生变化。在这幅画中,梵高以蓝天为背景配以精心调色的杏花图样。在给弟弟提奥的一封信中,他提及了在创作这幅画时所倾注的耐性和心血。

《雏菊和罂粟花》

1890年 65厘米× 50厘

《雏菊和罂粟花》是梵高去世前一个月的遗作,当时梵高正在某医院治疗他所谓的“精神疾病”,而这幅画就是他付给大夫的“诊费”。更具传奇色彩的是,据梵高的弟弟后来回忆,画中的鲜花正是采自梵高自尽时所在的那片草地,这其中的纪念意义不言而喻。这幅油画《雏菊和罂粟花》以5500万美元,加上佣金拍价合计为6176.5万美元(约合3.77亿人民币)在美国拍出,而他的得主是跨界艺术品收藏大亨王中军。

《向日葵》

1888年 100厘米×76厘米

1886年夏天梵高第一次画向日葵。两年以后他在阿尔勒,也就是普罗旺斯地区的马赛北部定居,他的兴趣重又燃起。他请来他崇拜的法国后现代派画家保罗·高更加入他的南方画室,此后便开始在粉刷得雪白的室内墙壁上画向日葵,以此增添些许亮色。高更接受了梵高的邀请,却不太情愿。此时这位荷兰人便开始绘制那四幅向日葵原作中的后两幅,好等秋天客人到来以后放在他朴素的卧室里。“梵高为高更的卧室创作了向日葵,他希望籍此为饵,把他的朋友从布列塔尼引诱过来”贝利说。《向日葵》在今天仍是美术史上最受欢迎的一幅静物画,一幅以植物为题的《蒙娜丽莎》。

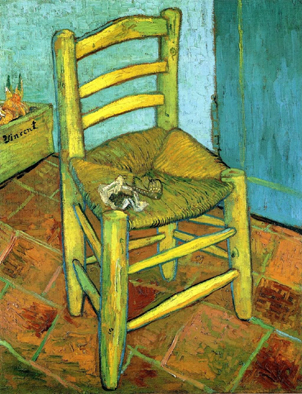

《梵高的椅子》

椅子摆在斜线的地板上, 那上面放着他一刻不离的烟斗和烟丝, 可是椅子上和周围都没有人, 他大概已经意识到高更将要离去, 而自己又要陷于没有欢乐也没有争论的孤独境地。这幅画所传达出来的悲凉情绪是如此之浓, 以致令人从中体会出梵高孤寂落漠的眼神。因而, 这把椅子也可以说是梵高自画像的一种。从某种意义上看, 梵高的椅子只是一件静物而已。但是从另一种意义上看, 这张空椅和放在上面的烟斗和烟草可谓孤独的明显象征。

《麦田群鸦》油画

1980 梵高博物馆藏

《麦田群鸦》是梵高临死前的几幅作品之一。这片农田迷住了梵高,他的精神状况尽管日益恶化,可他仍奋不顾身地工作,描绘宽旷的田野景色。这幅画上虽然有着人们熟悉的他特有的金黄色,但它却充满不安和阴郁感,乌云密布的沉沉蓝天,死死压住金黄色的麦田,沉重得叫人透不过气来,空气似乎也凝固了,一群凌乱低飞的乌鸦、波动起伏的地平线和狂暴跳动的激荡笔触更增加了压迫感、反抗感和不安感。

不朽的梵高

■ 文/李睿峰

第一次听到梵高的名字是在小学的美术课上,薄薄的一本画册,梵高的一副《向日葵》加上他坎坷的经历,从老师的口中讲出来,让这个落魄的艺术家充满悲剧的色彩。这也让梵高成为我第一个开始认识的画家。当老师讲到梵高的女友说他的耳朵很好看,他竟然把右耳割了下来,送给女友。不知道这是血腥的浪漫还是有自虐倾向的变态心理。刚上小学的我听到这个故事以后很纠结,除了震撼和不可思议之外,心底一直保持着对这位画家的好奇。这种朦胧的好奇心让我对梵高和他的作品产生了浓厚的兴趣。

上了中学以后,通过阅读他的传记更加了解了这位艺术大师,从小学第一次听到这个名字的模糊概念到对他逐步了解,让我对他的作品更加感兴趣,他笔下金色的向日葵,燃烧般的丝柏,风吹过的麦田,夜幕下的咖啡厅,醉人的星空,和沧桑的自画像。每一幅画都透露出他孤独的内心和狂野的性格,每一幅画都是一次从心灵最深处的呐喊。他短短37年的人生充满了挫折,完全可以称作悲剧的一生,但从他的作品中并看不出对世界的绝望,相反,他一次次直面困难,勇敢挑战,坚持作画。

后来到美国留学,在纽约的大都会博物馆第一次能近距离欣赏到梵高的真迹,其中最吸引我得是一幅他的自画像《戴草帽的自画像》,他的自画像有四十多件,在那个年代并不被世人所接受的梵高,用自画像来展现自己的状态。这些自画像也让后世之人更好的了解他当时的内心,如此多的自画,一定是他封闭自己的最好例证,在所有艺术大师中也是不多见的。

和莫奈,塞上毕沙罗等其他印象派画家相比,梵高作品的风格更加具有田园色彩,这可能和他长期的荷兰乡村生活有直接影响,无论是乡土气息的自画像,繁忙的农耕景象,或者是朴素的农民肖像,都能看荷兰乡村生活对他的影响。大都会博物馆展出的作品无一不是大师之作,被后世奉为艺术经典的作品都承载着作者的一世传奇,这让梵高更加的与众不同,不仅仅是生活极端困难,严重的精神分裂症,在他生命的最后一段的折磨,让他作品的表现力也愈加突出。《迦歇医生肖像》《茅草房》《奥佛的教学》都是他最后时期在精神病院的作品,很难想象,一个被当作精神病的人是以什么样的状态来创作,也许作画才能让他的内心平静,呆在自己的精神世界不被世人打扰。

后来在法国巴黎的奥赛博物馆和阿姆斯特丹的梵高博物馆看到了他更多地作品,越来越能感到梵高绘画的魅力:鲜艳的色调,浓重的油彩,旋转的笔触,交织在一起。

从小到大,我没有停止过对梵高作品的观赏,也慢慢地知道梵高是自杀的,他的耳朵是为了一个妓女的玩笑而切下来的,他的很多惊世之作都是在精神病院中完成的。说他孤独终身,但有姑娘为了他而自杀。说他精神失常,但也有像高更这样的好友为伴。他在世时只以低廉的价格卖出了一幅画,但现在每一幅都价值连城。都说天才和疯子只有一步之遥,异于常人的性格,使得他无法被世人所接受。除了在欣赏梵高作品时的震撼和惊叹,作为观赏者的我无法完全知道或者理解梵高的内心世界,这应该就是普通人和天才之间的差距吧,但这并不影响我对他作品的欣赏,我想或许正是这种不理解,增添了梵高作品的神秘感,也让更多的人喜欢上梵高的作品吧。