赏玩

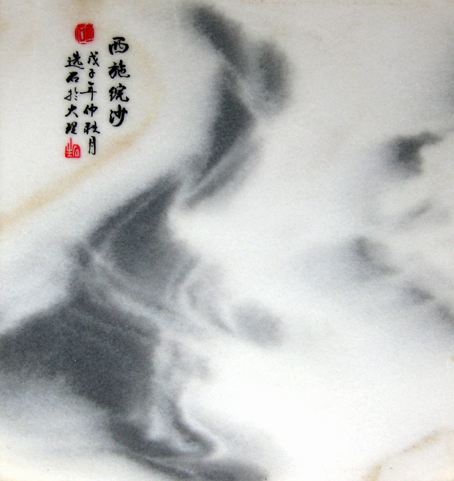

西施綄纱

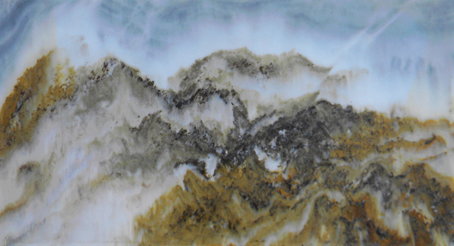

天然山峰

云蒸霞蔚

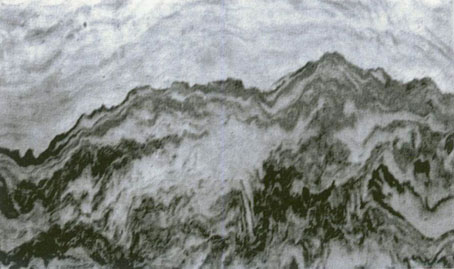

天然画

金秋神韵

青山雨烟

似景如画的大理石

■ 文/宝木

江山美景集于画,画中绚丽源自然,天工造物真神奇,云蒸霞蔚大理石。这不是哪个著名诗人的绝句,而是笔者对大理石天然之美的赞叹。在大千世界中的各种奇石中,大理石可谓是一幅浑然天成的画卷,将山川峻岭、云霞雾蒸和烟波浩渺的壮观景色体现出来,犹如一幅幅浓墨淡色的水墨画,实在是令人回味无穷。

大理石,顾名思义是产自大理的石料,主要产地是云南大理白族自治州的苍山,目前探明的大理石岩矿储量在一亿立方米。大理石的观赏价值非常高,早在唐代已被人所重视,到了明清两代,其玩赏价值真正被发掘,经过加工后的大理石屏,往往成为了插屏、挂屏或用于镶嵌在桌椅几案等家具中,目前大理石在家具和装潢中的运用依然不少。

大理石的收藏历史可追溯到宋代,当时出现了用于观赏的大理石屏,说明大理石的天然艺术品地位得到承认。明代的大理石收藏已进入高品位的藏品行列,到了清代已出现了专门痴迷于大理石的收藏家和鉴赏家。目前民间的大理石藏家不少,但由于近百年来中国经济发展滞后,大多数人看到的大理石,主要作为家具的材料,因此收藏群体并不大,似乎处于一种阳春白雪般的藏品。

事实上,大理石的收藏途径非常多,尤其是一些新片(新大理石片)可以在石料场购得,而且价格并不高。其定价多根据面积大小和品位而定,普通的0.5平方米新片价格约在数百元左右,而那些画面出挑,具有象形性的新片价格往往在上千元乃至万元,个别的精品卖到几十万元的也不稀奇。至于老的大理石价格,因留存下来的大多数是上品或精品,所以价位不低,动辄数万元或上百万元也十分平常,在古玩市场和奇石市场中能够从容购得。

如何挑选大理石,是许多人应该掌握的技巧,也是集藏和投资的切入点。对大理石的品赏标准因从其特性入手,掌握质地、形状、纹理和色泽四个方面,如果一块大理石具备细腻而光泽的质地、周正平薄的形状、变化多端而突出景物的纹理、鲜润生动的色泽,那么其即属于上品,但是真正凸现赏析价值的无疑是纹理之间所构成形象,尤其是形象的逼真与传神和画面完整性,往往体现出精品与否的价值,并进而影响到市场价格。

鉴于大理石的造型特性,其表现出来的形态为意境的特征,因此非常接近绘画作品中的写意形式,而这恰恰是中国画的高境界,非常的耐看和具有欣赏韵味,让人产生浮想联翩的遐想。所以如何慧眼识宝,就必须由收藏者展开丰富的想象思维,一旦发现其中的奥妙与精髓,则由图象形成的意境会令普普通通的大理石片得以升华,展现出艺术的魅力和市场价值,这一点是集藏和投资大理石的要诀,也是最为重要的地方。所以在质地、形状、色泽、神态、韵律和纹理中,纹理是首选,只有纹理所形成的图案能够达到神韵的境界,才考虑其他方面的特性,毕竟纹理所形成的色调浓淡干湿与线条的疏密虚实,是凸现图案协调性的关键,也是令画境出神入化、韵味十足的精粹所在。

需要提醒集藏和投资者的是,大量老的大理石片,往往会与家具或框架在一起,有些框架或家具本身就是上等木料所制成,同样具有非常好的收藏与投资价值,千万不可将之抛弃,而应该一同集藏。此外,大理石片都存在着正反两面,如果两个面的图案都出现画境的特征,那么就属于精品范畴,而两面的画境出现迥异的观赏价值,无疑会提高其身价,必须加以重视。

目前,大理石的集藏和投资者并不多,在一些城市的奇石市场上,新片的价格并不高,普通的收藏者基本上能够承受,但要觅到精品就相对困难。不过,由于大理石片上的图案需要依靠集藏者丰富的想象力和欣赏水准,因此近年来也有不少人出了低价而淘到精品,这就需要介入者练就较高的艺术修养和鉴赏水平了。但有一点是肯定的,不少中品的价格低廉,市价与一幅装饰画差不多,有兴趣的朋友不妨改变思路,挑选有一定意境的大理石片作为家庭装潢,同样会达到别具一格的艺术境界,而且能够凸现大理石的收藏价值。

从文人石文化到商品石文化之反思

■ 文/梁志伟

从赏石的本源、本质来说,都是审美的,都是把感性、直觉的美,放在首位的。如赏五千年前红山文化时期的玉,赏宋朝开始出现的“赏玩雨花石热”的雨花石,都属于感性、直觉的审美。

早期的“美石文化”属于玉石文化范畴,雨花石属于另类赏石,不属于传统的供石文化,把“丑石”文化列入传统赏石的正宗,原因是中国传统赏石文化从魏晋南北朝开始,把奇石从园林石范畴独立出来作为审美对象,唐朝流行赏太湖石,宋朝流行赏灵璧石,并确立灵璧石的正统地位之后,宋朝米芾总结众人的赏石经验,提出“皱瘦漏透”的赏石要诀,把赏石的感性直觉的审美活动,提升到理性、思维的审美活动上来。故“皱瘦漏透”属于审“丑石”的“丑石观”,且作为正统经典赏石要诀,流传了八百余年。唐宋至明清主流的士大夫赏石家推崇“丑石观”,其赏石特征就属于是“审丑”文化,这里的审“丑”是指“美的极致”,是审美的一种另类表现形式。为区别当代赏石美学感性、直觉的审“美石”活动,所以我们把古代正统经典赏石观简称为“丑石观”,划分为“审丑文化”;我们把当代主流赏石观简称为“美石观”,归类于“审美文化”。

相对于古代赏石要诀“皱瘦漏透”,当代赏石要诀“形质色纹”基本上已约定俗成。“形质色纹”的美学理论基础是近代西方的艺术哲学,即美学。古代赏石家从唐宋以来从未把奇石当作艺术品来审美,但一直在议论艺术的问题。当代赏石家受西方艺术哲学的影响熏陶,一直把奇石当作艺术品来进行审美。不管承认或不承认“奇石是艺术品”的赏石家们,大家都不约而同地遵循西方美学原理,在“有趣味的形式”的美学观念的指引下进行审美活动。赏石的那种形式美学,是大家共同遵循的赏石法则:如色彩之和谐,比例之对称,线条之流畅,黄金之分割原理等。

当代流行的主打石种如彩陶石、大化石,是综合体现当代赏石美学要诀的典型代表石。其不足之处,是形之变化差些;摩尔石“形美”,可以说是当代摩尔雕塑风格的雕塑石;九龙璧石“质美”,别名又称华安玉,质感如玉;黄蜡石“色美”,以色彩晶黄灵透见长;黄河石、草花石“纹美”,以奇异的花纹、图案受到青睐。

二十世纪九十年代开始流行的“形质色纹”的赏石要诀,并形成具有鲜明美学特征的 “美石文化”,追根溯源,应起源于古代赏玉石文化,赏雨花石文化。而其理论基础,是直接脱胎于民国年间成名的雨花石三杰许问石(1980年逝世于上海)、张轮远(1986年逝世于天津)、王猩因(生卒年不详)等的赏雨花石经验。如张轮远参照唐朝司空图的《诗品》把雨花石列为二十四品,王猩因的石论,以“地、质、形、色、纹、定名、玩赏、品级、交易”为题,品石赏石。这都为当代赏石界推出数套评判标准,起了铺路石的作用。再看当代南京雨花石赏石家池澄在1995年出版的《雨花石谱》一书,直接提出”质、色、纹、形、奇、巧、美”“七字赏石经”,这都是为当代赏石的“美石文化”理论,作了理论上的铺垫。

笔者认为:“质色形纹”“色质形纹”赏石要诀都凸现了当代赏大化石、黄蜡石、彩陶石、葡萄玛瑙石、硅化石等的美学特征,具有新颖性、当代性。但是赏石终究不同于赏玉,赏印章石,如石之“质”,而“质”之最高境界是玉化、是硅化,讲石“质”之最高境界就是新疆和田玉中的羊脂白玉,讲石“色”之最高境界就是印章石中的田黄石。比如黄蜡石与田黄石相比,前者石“色”总是逊色于后者。但从造型上来比较,黄蜡石之天然造型之趣味,远远胜与前者。这就是石“形”之奥妙。同样大化石、硅化石、葡萄玛瑙石、风砺玛瑙石与羊白玉相比,其前者质地与后者质地也无法比较,胜算的也是石之“形”。赏此类石种,趣味在于半石半玉化且有天然之造型。从以上比较分析,我们可以得出这样的结论,无论是以“质”还是以“色”见长的奇石,其赏石美学之根本还是因为有“形”的存在而存在,离开了“形”,赏石之趣味就不存在了,赏石艺术也就不存在了。

至于古代赏石四字要诀“皱瘦漏透”,全围绕一个“形”字在做文章。当代赏石理论要创新,首先要站在传统赏石理论的基础上,才能谈发展、革新。所以,我们提倡规范当代赏石四字要诀“形质色纹”,把赏石之“形”放在第一位。其一,包含着继承传统赏石理论的精髓。其二,当代奇石艺术本身就是从古代园林石从古代士大夫阶层的“文人石”文化,到当代社会各阶层的商品石文化,艺术、供石艺术发展而来的,本质上属于造型艺术,也可称为天然雕塑艺术。赏石,赏“形”是起点,赏“形”之“石”是终点。如过分强调追求赏石之“质”、石之“色”,最终会背离赏石美学的轨迹,赏奇石标准,变成赏玉石(和田玉)标准,赏印章石标准,那就离开了赏石的范畴了。

以上介绍了对应古代“丑石文化”在当代形成的“美石文化”,从赏石理论的衔接点上来讲,是直接从近代雨花石赏石理论脱胎过来,其本质上是古代赏石“丑石观”的发展、变异、革新。再从赏石实践上来讲,二十世纪九十年代前后在广西红水河里发现的彩陶石、来宾石、大化石及草花石等,作为赏石审美对象,直接萌芽催生了当代赏石“美石文化”理论。且以“形质色纹”为赏石要诀的当代赏石理论,也融和、吸收了二十世六十年代至八十年代日本当代的水石文化、台湾地区的雅石文化精华。如从置石形式上来看,广西柳州地区的横卧赏石法,沙盘赏石法,都能看到台湾地区的雅石文化、日本的水石文化的印迹。

在二十世纪六、七十年代,当中国还处于“文革”大动乱时期,日本赏石家率先复兴东方的赏石文化,并在欧美赏石界产生重大的影响,这是不争的事实。在这一段时期内,西方不少赏石家,还误以为东方赏石文化精华在日本,这是可以谅解的。其实日本的水石文化,也源于中国的唐宋“文人石”文化,这才是中国赏石家真正的骄傲。在继承中国古代传统赏“丑石”文化,并借鉴吸引当代日本水石文化、当代台湾地区雅石文化精华之后,发展起来的中国当代赏“美石文化”,可以说是代表了世界赏石史上最先进的赏石文化。当代赏石复兴运动开展以来,奇石新品种之多,赏石新团体新人之多,赏石新报刊新理论之丰富,赏石展览、展销会规模之大,次数之频繁,都创历史之最。

遗憾的是,当代赏石理论之研究,远远跟不上赏石实践之发展,赏石评论、赏石理论的严重缺度、滞后,使得中国当代赏石界出现了一股以企业家为主体的财势力量恶炒奇石,动辄以自我估价1亿元,疯炒黄河石《人之初》,以宝玉石专家估价1.3亿元,狂炒风砺石《鸡雏出壳》。这种当代“奇石神话”,严重损害了当代赏石界的文化声誉,令主流文物拍卖界啼笑皆非!

从古代赏石以“皱瘦漏透”赏“丑石”四字要诀为美学特征的“审丑石文化”,到当代赏石以“形质色纹”赏“美石”四字要诀为美学特征的“审美石文化”,中国历代赏石之路已经走了二千多年。从宋朝开始正式确立的“审丑石文化”的理论核心,即米芾总结出来的以相石法“皱瘦漏透”,并形成独具中国特色的“文人石”文化,这种融和了古代儒、释、道思想的赏石文化,更属于人文化、精神化、哲学化的,这种神秘莫测的深奥的赏石境界,令西方赏石家望尘莫及。

从“赏丑石文化”把奇石当作非艺术品来审美的观念审美,到“赏美石文化”把奇石当作艺术品来审美的形式美学审美,再引发奇石艺术品的商品化、雅俗共赏的奇石收藏的大众化,中国历代赏石文化的变迁,符合中国社会的文化走势,契合中国社会的审美状态,吻合中国当代人的生命意识、开放情怀、休闲生活方式,回归大自然的理想。

编辑手记

本期内容梁志伟老师与宝木老师均为我们带来了与石相关的文章,梁先生在文中有这样一段表述:“赏石,赏‘形’是起点,赏‘形’之‘石’是终点。如过分强调追求赏石之‘质’、石之‘色’,最终会背离赏石美学的轨迹,赏奇石标准,变成赏玉石(和田玉)标准,赏印章石标准,那就离开了赏石的范畴了。把赏石之‘形’放在第一位。其一,包含着继承传统赏石理论的精髓。其二,当代奇石艺术本身就是从古代园林石古代士大夫阶层的‘文人石’文化,到当代社会各阶层的商品石文化,艺术、供石艺术发展而来的,本质上属于造型艺术,也可称为天然雕塑艺术。”当代雕塑家隋建国先生对于雕塑有这样的论述:“古典主义从形象入手,它要拷贝形象;现代主义则从材料入手,把材料当作雕塑的基本方法。不同材料带来的不同感受是艺术语言发展的基础。雕塑没有固定的材料,且不受限制,有很多的可能性和创造性。”河北周边地区的石头便是隋建国先生雕塑作品中的一种材料。他说:“不同材料带来的不同感受是艺术语言发展的基础。”梁先生的“皱瘦漏透”四字要诀的美学特征的审丑石文化与隋先生对于雕塑材料的选择见解异曲同工。