读书吧

我的诗歌之旅

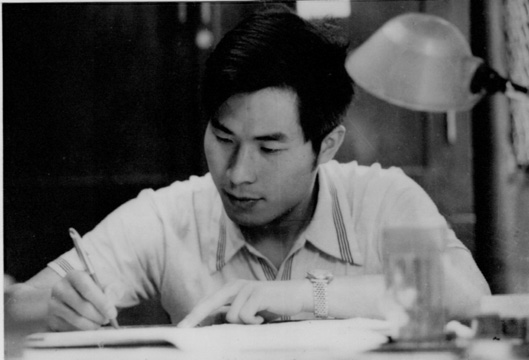

青年时代的韦泱

“那时我们有梦,关于文学、关于爱情”

——北岛

有人说,八十年代是黄金时代。一个思想解放、文艺复兴的年代。那个年代,只有热情没有沮丧;只求奉献不问索取。仿佛人人都是理想主义者,都是艺术至上者。那时,文学真是热浪滚滚啊;那时,爱好诗歌的人真是多啊!为了参加“诗歌沙龙”,每次紧走慢赶大汗淋淋,像朝圣一样,赶往心中的文学殿堂。让人怀念的八十年代啊!

“文青”遭遇“朦胧诗”

从一九六六年上小学,到一九七六年中学毕业,整个“文革”十年,我渡过了无书可读的“饥荒年代”。中学四年(那时不分初、高中),正值后“文革”时期,学校尚无正常教学秩序,各类赛诗会倒层出不穷,大概我也总少不了胡诌几句“东风浩荡凯歌扬”之类的顺口溜。

在“读书无用论”弥漫的年月,我却异想天开,做着诗人的梦哪!

很快,我中学毕业。按通知去了一所住宿制的电力技工学校。两年后的一九七九年,踏上工作岗位。

我庆幸,我一离开学校,就投身举世闻名的宝钢工地。这个工程调集了全国几十万建设大军,我所在单位是宝钢电力指挥部下的“上电一处”,全称为“上海电力建设第一工程处”(工程处后改为工程公司),承担宝钢电站工程的建设任务。

我更庆幸,我所处的那个文学的时代,诗的时代。工作之余,我开始参加一些文学活动。一九七九年六月,我在徐汇区工人俱乐部主办的文学季刊《春耕》第二期上,第一次刊发诗歌《信》。那时还没有电脑,铅字打字机也很少见,《春耕》是一本十六开刻字油印本,可它给我带来的却是无尽的喜悦,第一次让我的真实姓名印上了刊物。

在上电一处,有不少爱好文艺的青年职工,后成为青年摄影家的孙建中,个展从上海美术馆办到北京中国美术馆。我不多的摄影审美情趣,多半得益于他。当年随他一起去拍摄电站夜景,通宵达旦印放照片。更主要的是为他的照片命题、配诗。记得有一幅拍的是南京路夜景,我以《都市之夜》为题,配了诗。同时,我请书法家朋友董佩君先生,以钢笔书法抄录在照片旁。这幅题诗照,至今我还保存着哪。

偶然,我听老师傅说起,单位里曾有个工人诗人叫毛炳甫,后来调出去了,现在《宝钢战报》工作。于是,我找到这份小报,按地址将诗稿寄去,刊出了。再寄去,又刊出了。一去二来,我与毛炳甫老师成了编辑与作者关系。我在该报“吴淞口”文学副刊上,陆续发表《序曲》《吴淞码头》等诗作。那时,一首诗的稿费是两元,我不以其少,写诗热情高涨哪!一次,时任报社副主编的毛炳甫,在偌大的宝钢工地找到我,把一张参加“诗歌沙龙”的通知塞到我手上。自此,他将我引进巨鹿路上的上海作家协会大门,亦是神圣的诗歌大门。

那时的我才二十出头,称“文青”尚且勉强。确切地说,只是一个诗歌爱好者。白天,我在宝钢建设出苦力。爬在近百米高的电站钢结构上,头上是炎炎烈日,脚下是一片缥缈,一根安全带维系着我的生命。托举着沉沉的日式紧固枪,在“哒哒”作响中,紧固着一颗颗高强螺栓。工作的强度是可想而知的。也许是年轻力壮,也许是心中爱着诗,做着诗人的梦,有强大的精神支柱,真的是不觉得累。心头总是盼着那个注定的日子。这天终于到来,一俟下班,赶紧换下油渍斑斑的工装,从市郊北隅的宝钢工地,赶往市区的巨鹿路。那时交通不便,每次紧走慢赶大汗淋淋,总免不了迟到。为了参加“诗歌沙龙”, 像朝圣一样,赶往心中的文学殿堂。那时,文学真是热浪滚滚啊;那时,爱好诗歌的人真是多啊!

让人值得怀念的是,当年“诗歌沙龙”的倡导者作家协会的肖岗先生,他设想在这些工作的基础上,办一份上海诗刊或诗报。然而,壮志未酬身先卒,令人扼腕。“诗歌沙龙”的主事者毛炳甫,也因患胃癌,于九十年代中期去世。记得,他曾对我说:“诗人大都是苦命的”,还举例加以说明。其实,他自己就是一个苦命诗人。我了解到,毛炳甫从小是孤儿,解放后在夜校摘了文盲帽,成为上海建国后培养的第一代工人诗人。

这样的“诗歌沙龙”,虽没能维持多久,却更燃旺了我的创作热情。之后,写出了一组反映宝钢建设的诗作。当《我是焊工》一诗在《萌芽》杂志上刊出,十足让我闷乐了好多天。这是我在正式文学刊物上发表的诗歌。以后,就有了在《青春》《诗人》《星星》《诗刊》等刊物发表诗歌的欣喜。那时,上海作协麾下的《萌芽》,可是全国青年文学刊物的一面旗帜,发行量直逼百万大关啊。我参加了《萌芽》举办的上海青年文学讲座。又参加了杂志社举办的“青年诗人海上诗会”,与诗歌编辑周民、诗人董景黎、缪国庆等,乘着舰艇,疾驰在吴淞口畔。大家的心一如这翻卷的海浪。

因为有写诗的爱好,我很快调入公司团委。一次,我所在单位收到寄自上海市青年宫的“青春诗歌朗诵会”入场通知,我是团委唯一的文体干事,自然该我赴会。青年宫就是过去的“大世界”,闻名中外。而在此举办的诗歌朗诵会,小剧场人满为患。诗歌好,朗诵好,回家仍在回味。细想后,觉得还有改进之处,立马将观感写下,投寄给主办单位。不久,收到用“上海市青年宫”专用信封、专用信笺写的回信,信上除了感谢我提宝贵意见外,还谈了举办朗诵会的一些初衷与设想。署名是“王小龙”,一个很容易记住的名字。以后,我成了“青春诗歌朗诵会”的积极分子,王小龙成了我亦师亦兄的诗友。那时王小龙召我以及陆新瑾、余志成等诗友,在青年宫每一、二周“沙龙”一回,就现代诗的学习与创作,给我们开“小灶”。记得,青年宫组织过一次青年诗歌作者座谈会,我第一次见到当时已小有诗名的赵丽宏老师,我怯生生地询问:“诗该怎么写”,他回答说:“你就按照自己的想法写就是了”。

临近一九八三年深秋。一天,王小龙悄悄交给我一叠诗稿,问我能否打字,我二话没说,接下了这茬活。回家细看,我才知道,他办着一份叫《实验诗辑》的民间诗刊。也许我在共青团工作,比较安全。我更觉得,这是他对我的信任。《实验诗辑》到我手头的这一期,编为“三十七号”。那时,弄看不懂的朦胧诗,有点不太正经。办民间刊物,似乎是一种“地下活动”。听说,王小龙有一次将诗稿诗刊捆扎在自行车后架上,不慎遗失,被人交到公安部门,他自然免不了被传讯一番。

我胆子也够大的,为朋友“两肋插刀”。利用团委工作的职务之便,安排一名在办公室做打字员的青年团员小张,在人们下班以后,以铅字打字机为我打印《实验诗辑》。一切都做得神神秘秘。诗刊中只有五位作者的诗歌,用的都是怪怪的笔名,如南南、野云等。第一首是顾城以“古城”笔名写下的《季节,保存黄色和早晨》,此诗一九八六年三月编入人民文学出版社出版的顾城诗集《黑眼睛》。顾城的字写得不算好,但有点孩童气。可惜,这手稿因多次搬家,被莫名其妙地遗失了。如今三十年过去了,我还保存着一册由王小龙交办、我一一装订起来的《实验诗辑》三十七号。从此,我开始接触朦胧诗,开始知道卡夫卡、弗洛伊德。从此,我知道顾城以及北岛、舒婷等朦胧诗代表诗人,他们都是王小龙的好朋友。我开始读他们的诗,读更多的朦胧诗。见到舒婷则是在一九九五年深秋,舒婷与诗评家孙绍振在“张家港诗会”后转道上海,我奉时任上海作协诗歌委员会主任宁宇老师之命,为他们落实住处,是电力系统的一家环境幽雅的内部招待所。这是我第一次见到舒婷。这次,也是第一次见到孙绍振老师。他是上海人,临走时,我见他从街上买回一副大饼油条,放在塑料袋中,准备带回福州。他说这是家乡的早点,也是母亲的最爱。这个细节给我留下至深印象。孙绍振写的《新的美学原则在崛起》,是当时诗坛“三崛起”之一(另外是谢冕的《在新的崛起面前》,徐敬亚的《崛起的诗群》),影响深远。那天我带着舒婷的诗集,一九八二年二月由上海文艺出版社出版的《双桅船》,请她签名留念。舒婷见之,两眼放光,惊讶地说这是她出版的第一部诗集,并写下了“这个签名竟然迟了十多年”。几年后,我在厦门鼓浪屿游览,特地去舒婷的家拜访,还见到她丈夫、诗评家陈仲义先生,陈先生为我与舒婷拍了合影。

接舒婷、孙绍振的那天,我在机场还接了另外两拨人。一个是老诗人绿原,他穿着风衣,一派儒雅。他刚获马其顿斯特鲁加国际诗歌节最高奖“金环奖”,谈起获奖,绿原谦逊地说:“不仅仅是个人的事,这是国际诗坛对中国诗歌的褒奖和肯定,是中国诗人的荣耀”。他的身后站着曾卓,因此时出租车已来,他俩要去天钥桥路何满子先生家。没有时间与曾卓说上一句话,仅仅是模糊一面。另一个接站的,是《诗刊》编辑李小雨(李瑛的女儿),她要去火车站直接回北京。我叫了出租车,陪她直驰上海新客站。时近傍晚,离火车开车时间已不太宽余,不够吃饭的时间。我想,路上十多小时,明晨才能到达北京,不能让李老师饿着上车。就在车站附近找了一家面馆,以最短时间解决晚餐。李老师执意到商店给我女儿买了糖果送我,反而让我挺不好意思的。

八十年代初,北岛以办《今天》闻名。记得,最早读他的诗中,有一首题为《生活》的诗,仅一个字:“网”。当时觉得新鲜好奇,说不出所以然。至今也未必说得清楚。这就是朦胧诗,都说清楚了说明白了,还叫朦胧诗吗!对北岛,一直未有见面的机会。可在二○一三年末,上海举办黄永玉“文学行当”大型展览,以及黄永玉与上海读者见面会。北岛作为黄永玉的好友,出现在展厅及会场。他的座位旁,坐着我熟识的《文汇读书周报》编辑朱自奋。于是,我举起相机,拍了一张两人交谈的合影。几天后从电脑上给朱自奋传去,她欣喜地说“难得”。

至于顾城,那就永远无缘见面了。一九九三年十月,他命丧新西兰激流岛。

从成立诗社到诗歌获奖

那个年代的我,正是“漫卷诗书喜欲狂”。也是因为写诗的爱好,当然还包括写文,我于一九八四年从公司团委调入局团委工作。工作之余,我一边投入地写诗,一边也想效仿王小龙,办一份诗刊。说干就干,一九八五年七月,我自拉大旗,自封社长,成立了“上海电力建设局青年诗社”,并以诗社的名义,出刊《雏凤声》油印诗刊。诗的题材大多反映电站生活。局党委书记梁镇元,人称“开明书记”,很支持我们团委办诗刊,他高兴地应邀为诗刊命名、题写刊名。诗社加入了新疆《绿风》诗刊主办的“全国群众性青年诗社联谊中心”,与全国各地不少民间诗社建立了联系。《绿风》副主编、著名诗人王辽生寄来热情贺诗:“从力与美的交响中孕育出诗情/从光与热的追求中丰富人生/在时代之爱中爆发生命的电火/和中华民族共一次枯荣。遥祝《雏凤声》悦耳动听。”诗社成立一周年之际,南京老诗人丁芒寄来赠诗:“青春和电火是你们诗的两翼,让诗歌驾着电光飞翔!”多少年后,一次去南京,专门拜访了丁芒老师,有了当面致谢的机会。

《雏凤声》出刊四期后,改名为《空谷》, 我自己设计封面,毛笔题写刊名。改名缘由有三:一是更富诗意和韵味,与诗的特性更吻合;二是愿更多诗的幽兰吐出馨香,更多诗的足音发出回声;三是久居城市楼群,更向往自然之美,旷野之美,以开阔胸襟。这理由有点冠冕堂皇。其实,我是觉得诗社成熟了,不是雏凤了。实在不知天高地厚。改名之事,我一直瞒着梁书记,怕引起他的不快哪!现在想起,我都有点愧疚之意。

八十年代,令人值得回忆的岁月。北岛说:“那时我们有梦,关于文学、关于爱情”。那时,我除了诗的结伴,还有恋爱相随。虽然顺利,仍值得回味。经单位爱好篆刻的小兄弟龚耀刚热心牵线,他让其爱人把同一单位工作的闺蜜严桂芳介绍给我。一见钟情。一年后结婚,再一年后生下女儿。那些日子依然执著写诗,记得女儿出生,我每晚的任务就是守候至深夜十二点,给女儿喂一天中的最后一顿奶糕(或者说是翌日的第一顿奶糕)。这之前的时间,我可以用来写诗,一直写到午夜时分,用一行行诗句来迎接新的一天。可惜的是,我的妻子在女儿八岁那年,命殒车祸。耀刚前几年也与妻子劳燕纷飞。两个好友原本幸福的家庭,各有各的不幸。

一九八八年,我离开了工作整整八年的共青团岗位,到局长办公室做秘书。我仍然兼管着青年诗社,也是一颗不泯的爱诗之心使然吧。一九九一年六月,实在因工作关系,《空谷》坚持出到第七期,就只能停刊终止了。七册诗刊中,不少诗作被全国各地报刊选载。诗社散了,诗社十多位成员后来有出国的,当官的,做生意的,也有默默无闻从事企业文化工作的。

不能不提的是,我早期在电建局工作的两位“顶头上司”,团委书记杨曼芳、办公室主任黄惟壮,他们以宽宥之心,包容了我所有不合时宜的书生习性。我知道,为了诗的爱好,我有时到了“无法无天”的程度。在企业中,一个业余诗歌作者的成长之路甚为艰难。不被人理解,闲言碎语、讽刺嫉妒是免不了的。那么,领导的善解人意,与自己执著坚守文学梦,都是不可或缺的。

有人说,八十年代是黄金时代。一个思想解放、文艺复兴的年代。那个年代,只有热情没有沮丧;只求奉献不问索取。仿佛人人都是理想主义者,都是艺术至上者。让人怀念的八十年代啊!

一九九三年,我的人生发生较大转折,我从待了十六年的电力系统,调到金融系统的《上海投资》杂志社,成了一名“替人做嫁衣”的编辑。由此,我写了为数不少的金融题材诗作。一九九四年三月,上海百家出版社出版了我的第一本诗集《金子的分量》。著名诗人冰夫老师为诗集写了热情序言。我的诗,第一次得到前辈诗人中肯而率直的评说。同年,加入上海市作家协会,后又连续三届当选作协理事。上海广播电台诗歌节目“午夜星河”主持人陆澄先生,为我主持了一档“金融诗”专题节目。二○一○年六月,由京城老诗人牛汉、屠岸介绍,我加入中国作家协会。

二○一三年一月,在鲁迅故乡绍兴,召开由上海《文学报》等联合举办的《城市与建筑》的征文颁奖大会,我的诗《城市中心的外在结构》获得一等奖,奖金税前两万元,让许多人羡慕。而我亦不觉其多,如同当年一首诗两元稿费,我不嫌其少一样。因为,写诗与钱多钱少无关。我在“获奖感言”中写道:

“从学习写诗到出版第一部诗集,这个过程用了约二十年时间。从那时到今天获奖,又走过了二十年。在一个快节奏的社会里,诗歌依然是一项慢活计。二十年出一本诗集,再二十年获一个诗奖。这说明什么呢?这说明我是一个驽钝的人,木讷的人,进步缓慢。而诗歌需要的是智慧和灵性。另外也说明,诗歌之路磕磕绊绊,并不好走,她更需要耐心、付出与坚韧”。

我所交往的诗坛前辈

本文作者与诗人舒婷(左)在厦门鼓浪屿家中的合影

在我的学诗之路上,有数不清的诗坛前辈与老师,给予我许多帮助。而有三位诗人,虽仅一面之缘,却成永恒回忆。

昌耀,定格在我脑海里的,是端着一碗药汤的愁苦面容。

那年三月,到青海公差,在最后一天去西宁市省人民医院看望昌耀。当他得知我从上海来,带去上海诗人对他的问候和牵挂时,他连说谢谢。当我递上他的第一部诗集《一个挑战的旅行者步行在上帝的沙盘》,请他签名时,他说湖南有个诗人未央,抗美援朝我们在一个部队。我说是的,他是老未央老诗人,曾写过《祖国,我回来了》等许多好诗。据陪伴昌耀的亲友介绍,昌耀的病情近日反复无常,趋于恶化,明显加大了药剂量。此刻,昌耀端着一碗药汤,欲喝未喝的样子。怕多说话会过多地消耗昌耀所剩无几的精力,我起身向昌耀告辞。我带了个相机,想给昌耀拍张照,看他化疗后头发已全部脱去,鼻子上插着根输氧管,我理智地取消了这一念头。握着昌耀枯槁干燥的手,我想到了“风烛残年”这个成语,我仿佛看到一支摇曳暗淡的蜡烛。可他才六十出头啊。

昌耀十四岁到朝鲜战场当文艺兵。负伤回国后,毅然选择了西部青海。五十年代因诗罹祸,于高原度过二十多年的囚徒生涯。人生道路的坎坷,高原生存环境的窘迫,写作的倾心和玩命,使昌耀的生命过早地透支了。诗,耗尽了他的血液,他的全部热能。这是一个不肯向苦难低头的诗人。回上海后没几天,就获悉昌耀从窗口纵身一跃,以极端方式结束了生命。

蔡其矫,一身短打的“战夏图”,给我留下难忘印象。初时,我将一组诗歌习作寄与诗人求教,不日便接蔡老回信,已将我那蓬头垢面的习作逐行作了精心梳理,拖沓的诗句经他利斧砍削,显得精炼多了。他在信中说:“我喜欢文字简洁,不自觉地咬文嚼字,动手把触目处抚平,仅作参考”。这是我们交往的初始。第一次遇到这么一位认真、直率、诲人不倦的诗坛前辈,令我心仪而折服。二○○六年七月底,我因公来到福州。第一个念头,就是去拜访仰慕已久的诗人蔡其矫。那天晚上,在南方潮湿而闷热的气息中,我按通讯地址找到位于凤凰池的省文联,在蔡其矫屋里,与他聊天。最后他说:“我的一套诗集你有吗?”我说,“知道,但上海书店一直未见”。他走进卧室,不一会便取出两本集子,一为《风中玫瑰》,一为《诗的双轨》。我压抑不住内心的喜悦,静待诗人握笔一一签名。我望陇得蜀,请蔡老赠言,他即刻在我的笺纸与笔记本上分别写道:“相知不在远近”和“文化使人高尚、艺术造就品格”两句,并钤两枚鲜艳的大印章,气派非凡。趁他题签之际,我端起相机拍了几张照。他说他一个人住,这样就没法与我拍合影了。末几,他告诉我,他明天就要启程去北京,那里比福州凉快些。我庆幸自己来巧了,似乎是一种命定的缘分。我知道蔡老如同候鸟,北方南方两头来往。然而,这次在福州凤凰池相晤,竟成永诀。当获知蔡老于二○○七年一月三日,因患脑瘤于八八高龄在京去世,仍感到突兀,难以置信。

看着他为我改稿留下的字句,他赠我诗集扉页上的签名,他的一封封来信,那些手泽是多么温润亲切。在文艺为政治服务的年月,他不跟风,坚持诗的艺术之美。他更关心年轻诗人的探索。在朦胧诗受到围剿,不少诗坛权威或竭力反对或保持沉默时,他力排众议,支持福建女诗人舒婷。在我接触过的老诗人中,蔡其矫还有牛汉,是最爱护青年人的。

彭燕效,提着一盒茶叶,似乎仍在博物馆门口等着我。

那年,我与妻子有湖南之旅。在长沙,由诗友彭国梁作陪,去拜访彭老。在他简单的住处,我们聊谈甚欢。之后告别彭老时,他拿出两张博物馆门票(那时还未实行免费参观,因彭师母是该馆工作人员,我们得以分享),让我们去参观,这算是此行的最后一个活动,我们细细观展。哪知,等我们慢悠悠出馆,一眼看见彭老一个人等在门口,手里提着一个盒子,说这点茶叶不成敬意。我感动得无言,不知彭老在门口等了有多久啊。彭老是细致而有深度的“七月派”诗人。为了一首诗,他会牵肠挂肚几年,甚至十几年,一遍两遍,乃至几十遍地修改,像打磨一件稀有珍品。记得,他在给我信中谈及创作时说:“学写诗已六十多年,愧无成就。诗道至尊,诗学几神,诗艺无止境,有生之年,到底能学到一点不,实不敢说,但性癖所在,仍于此不疲,只能说命该如此了。”可见彭燕郊的谦和淡泊,而又自我要求甚高。我知道,其时彭燕郊正整理他的诗全编。他自知不会再活八十年,他要对自己一生写作来个小结。八部长诗是重头戏,还有散文诗集、诗论集等。他深知出书之难,又不愿求人。当有记者采访他,了解到他想每月储蓄五百元,积少成多,自费出书时,不禁哑然失笑:这样一年才六千,要积到猴年马月才能出版啊。由此可见彭燕郊的天真与可爱。

二○一○年,彭燕效病逝,一个我在长沙唯一见过一面的诗人。

本版文字/图片 韦泱