光影

海报赏析

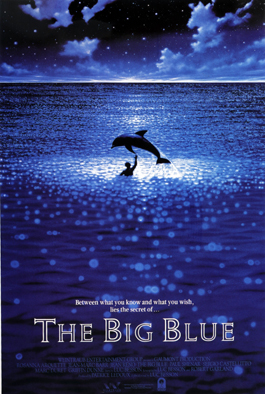

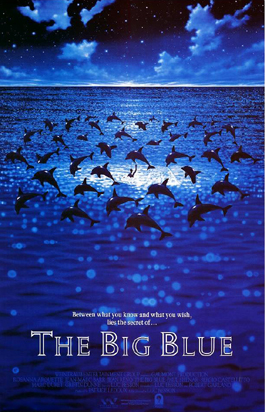

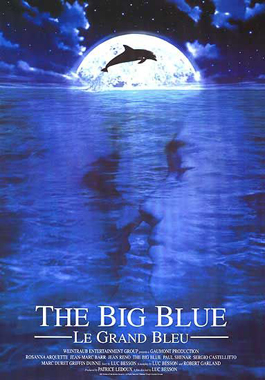

碧海蓝天(法,1988)

主演:让-马克·巴尔

导演:吕克·贝松

1:这一版是最常见的版本,但反而是最好的一版,首先那个海豚赶集的设计有点匪夷所思(2),其次这故事里虽然有爱情,但主题并不是这两个人的海誓山盟(3)。

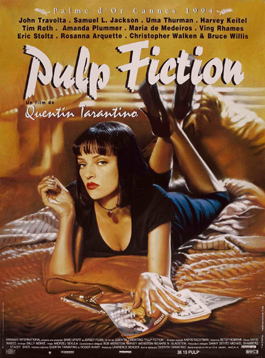

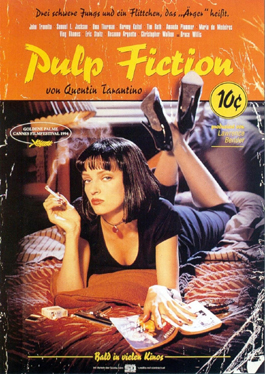

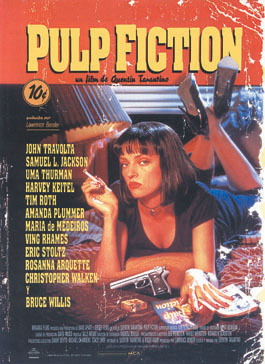

低俗小说(美,1994)

海报上的演员:乌玛·瑟曼

导演:昆汀·塔伦蒂诺

1:这个电影的海报反倒是限制级的那版最常见,而这,就是传说中的干净版了。关于本片的海报有各种传说,最神奇的是荷兰薯条版(手里的烟换成薯条)。这个干净版就是荷兰版,但并没有薯条,会不会是烟被PS掉之后留在手上的那道光引起的错觉?另一个传说无枪版,94年到现在也小20年了,我是没找到过。所以很有可能是淡化枪版:对比一下淡化版(2)和限制级版(3)上枪的不同位置,您就明白是什么意思了。

哎,排错版了吧,怎么放了三张一样的在一起。客官您再上眼看看,为了找到让您看着一样的这几版,我们可着实费劲了。图文/托托

从火坑到银海的宣景琳(上)

■ 沈寂

一位出身低微、堕入火坑的青楼女子,在艰辛坎坷的生活小道上,遭受到别人未有的磨难和委屈;而她始终面带笑容:嬉笑、苦笑、痴笑和欢笑。笑对人生的她,就是后来被称为明星影片公司“四大金刚”之一的宣景琳。

我自小看过宣景琳主演的影片,她不美却妩媚,能演各类角色,演技来自生活感受和本人阅历与体会。我第一次见到她,是为她代笔写自传。还未进门先就听到她的笑声,见到我像见到熟人那样亲近,她亲自为我也为自己泡了两杯龙井茶,刚坐下第一句话就说:“我这辈子过得真苦,也很值得”,又面带笑容叙述她的苦难生平。

宣景琳母亲家原住苏州,外公早死,母亲和外婆靠绣花为生,难以度日,到上海来投靠舅舅。舅舅在“笑舞台”票房间管账,就将妹妹(宣母)嫁给在笑舞台门口摆报摊的男人。结婚后,五年内一共生养五个孩子,三女两男,最小的女儿取名金铃。一家七口,住在大马路浙江路口弄堂房子里。父亲靠卖报难以养活家人,又患重病,在金铃出生才四个月不幸亡故。外婆咒诅金铃是落地败命,要送人。母亲难舍亲生骨肉,苦苦哀告,才留下金铃。两个哥哥读过两年私塾,就去小店学生意,省吃俭用补贴家里。两个姊姊到纱厂和湖丝栈去当童工,工钱只够自己吃用。金铃才七岁,生得俏丽活泼,又聪明懂事,吃得起苦。脸上总挂着笑容,可爱又可怜,讨人喜欢。她舅舅带她到笑舞台,坐在花楼末排,看郑正秋演出的文明戏《珍珠塔》、《恨海》等。她只要一进剧场,就笑。她看戏入了迷,竟能学演员的表情和动作。母亲希望金铃比姊姊有出息,送她去私塾。她读书没兴趣,还和欺侮女生的男生争吵、打架,打败对方,开心痴笑。老师骂她,她赌气回家。她家邻居是京剧名丑顾少夫,顾太太喜欢金铃,教她几出青衣戏:《三娘教子》、《二进宫》、《玉堂春》。金铃的兴趣就从文明戏转到京戏。母亲反对她学戏,送她到教会办的慕尔堂免费读书。有钱的同学奚落她,嘲笑她。她不愿受辱,哀求母亲让她退学。从此她和母亲苦度日子。她常偷空去新世界游乐场看白戏,回家学唱、谈笑,讨母亲欢喜。

不料“屋漏偏遇连夜雨”,母亲一场急病骤亡,尸体无钱埋葬,亲友们又苦又穷难帮忙,金铃敢挑重担,学戏曲里的“卖身葬父”,苦求一个放高利贷的人。母亲入土为安,金铃被骗一百元卖身会乐里妓院。这腐蚀女人肉体灵魂和青春的火坑,将断送金铃一生。亲友们为她怜惜,她苦笑直言:“娘把我养大成人,我应该以身相报。”她为牺牲自己,报答母亲心安理得,无怨无悔。

在火坑里的屈辱生活,对嫖客假笑,内心厌恶,然也抵挡不住自己寻找快乐的天性。白天有空,她就到舅舅的“票房”里去学唱京戏,她一身便装偷偷溜出会乐里,到新世界去骑骡,寻欢作乐。她身影伶俐和高兴欢笑,引起旁人注意叫好。有人拍成照片,登在报纸上,在叫好的人中有一位是海上闻人、又是名画家的第六个儿子,人称王六公子,对她特别倾心,暗暗跟随,从此成为会乐里常客。

金铃平时眉花眼笑,接待凡人俗夫,如今对王六公子犹似苏三遇到王金龙。他既是名家后代又是风度翩翩的书生,她满心喜悦,遇到了如意郎君。可是王六公子实言相告:他父亲歧视青楼女子,两人的婚姻如水中月镜中花。为此金铃虽失望,也不妄想,继续和王六公子寻欢作乐。白天还是到新世界去骑骡。某日,遇到新世界游乐场老板经润三的千金小姐,两人同年龄又是骑骡场上惟一的两个女子,志趣相投,结为好友。那位千金要到明星公司去试镜头,就请金铃作伴。金铃是影迷,对拍摄现场特有兴趣。两人一起去明星公司,经小姐试镜头时,张石川发现金铃,拿出刊登金铃骑骡照片的那张报纸,告知郑正秋。结果伴经小姐来试镜的金铃,不用试就录取。

一张连金铃自己也不知道什么时候被人偷拍的骑骡照片,竟让她踏进多少少女盼望而未能实现的电影圈。在金铃自己,并不梦想将来成为明星,只是对拍电影很感兴趣,也为了发泄身陷火坑被人歧视而永远无法获得自由和幸福的苦闷。从此,她脸上始终露出自得其乐的笑容。

郑正秋和张石川编导的影片《最后之良心》。故事写一个封建家长,为了维护家族的尊严,并保持家产,要自己的子女以童养媳、招女婿,以至抢牌成亲等种种非人性的方式匹配婚姻。其他角色已找到合适演员:王献斋、林雪怀(后来追求胡蝶的摄影师)、王吉亭等,独缺饰演骄横泼辣的女儿角色。张石川看过金铃骑骡的照片,又见到本人,认为合适。当郑正秋问金铃的来历时,她竟毫不隐瞒自己是妓女,还真诚老实地提出要求:“我来拍电影,只能在白天拍戏,还瞒着老鸨”,请求影片勿要写“金铃”名字。张石川有些犹豫,郑正秋理解她的处境和心情,就用毛笔写出一个名字:宣景琳。

宣景琳每天下午到明星公司摄影棚拍戏。郑正秋讲剧情,她仔细听,张石川教她表演,她用心学。她在妓院里看得多,演一个骄横泼辣的角色出手就是,张石川非常满意。不到一个星期她的戏完成,账房间付给她十天薪水和车马费,还预付她酬金,一共三十元,这对宣景琳是从未有过的收入,在妓院里客人付钱,都归老鸨再给她几角钱零用。明星公司给她三十元,全归她所有。她回妓院途中,忽然萌生一个念头:这钱是自己拍戏赚来,不用给老鸨,要是多拍几部戏,积少成多是一大笔钱,就能付清卖身钱,为自己赎身,跳出火坑,不再是被人歧视的妓女,可以和王六公子匹配成婚。

因此,宣景琳非但对拍电影感到兴趣,还可以实现她憧憬的美梦。郑正秋认为她真能演戏,就在他根据《苦儿流浪记》改编的《小朋友》中饰重要角色,从少妇演到老归。在洪深导演的《早生贵子》里演主角。另外又在同年拍摄的《盲孤女》、《可怜的闺女》里当配角,宣景琳零零星星收入四十元,全藏在床下铁皮箱里。当她拿到《小朋友》报酬四十元时,正好凑足卖身钱一百元。她告诉王六公子,两人一起拿了四十元钱回妓院。兴冲冲到自己房里,取出铁皮箱发觉被人撬开,不见藏在箱内六十元钱,不禁着慌,忽然老鸨破门而入,拽出宣景琳身上四十元钱,加上宣景琳箱子里的钱,恶声大骂:不该瞒着妓院,在外面赚钱,全部没收。以后不许出门!宣景琳顿时坐倒在地。王六公子畏怯地悄悄溜走。这一夜宣景琳也拒不接客。她紧闭门,坐到天亮。几个月来的心血希望,结果一场空,多么伤心!多么痛苦!到哪一天才能跳出这火坑!第二天趁人不备,溜出妓院,去到明星公司将经过告诉郑正秋,以后不再拍戏。郑正秋沉默,张石川摇头,周剑云咬唇。宣景琳正要离开,郑正秋将她叫住:明星公司要拍一部电影,请宣景琳任主角,预付她一百元!由周剑云陪她回妓院,证明是明星公司付给她的卖身钱,宣景琳激动得话也说不出来,和周剑云一起回妓院,将钱交给老鸨。宣景琳将妓院供给她的衣服、首饰全部交还,只穿一件单布衫。周剑云将自己的夹大衣披上她身,一起坐车回明星公司。见了郑正秋她跪下叩头。郑正秋当场宣布:“明天起,《上海一妇人》开拍!”(未完待续)

永远的经典玉女(下)

■ 严敏

名导威廉·惠勒发掘了奥黛丽,但没滥用她,而她也慎选剧本。到1962年再度合作——《双姝怨》。1966年,第三次合作,拍了一部喜剧片,叫《偷龙转凤》。故事背景在巴黎,女主角妮科勒的父亲是个专门伪造名画的老手,一次竟将维纳斯雕像的赝品交给巴黎博物馆展出。妮科勒担心出事,为挽救父亲的名誉,不惜强迫潜来她家的窃贼相助,一起偷回赝品。奥黛丽又一次显示喜剧表演才华,演得风趣绝顶,妙不可言。

有人说奥黛丽只擅于演某一种类型的角色(指天真无邪、活泼善良的少女)。其实她的戏路是很广的。她还演过惊险片(《等到天黑》)、西部片(《恩怨情天》)、悬念片(《迷中迷》)、意识流影片(《俪人行》)、传奇片(《绿厦》)等等。

1967年起,奥黛丽息影了,她在观望,在等待,终于在1976年,经过仔细挑选,又复出拍了一部传奇史诗片《罗宾汉与玛莉安》。不愿囿于一种类型的奥黛丽这次演农民英雄的情人,她把中年妇女的那种春馥浓郁的爱情表现得淋漓尽致。此后,又拍了两部影片《血亲》与《皆大欢喜》。在欧美重又掀起奥黛丽热。

奥黛丽认为:不论在舞台或银幕上,演员不应该演戏,而应该生活,从角色的个性出发,力求真实自然,绝不可按照制片商的旨意矫揉造作,更不可卖弄姿色。她拍片子都要仔细看过剧本后才决定,所以从影那么多年里,每年只拍一部。色情的东西绝不染指,裸露过多的戏也绝不演,而最喜欢演追求幸福的善良女性。只要剧本合意,情愿少拿酬劳,但同她合作的导演、演员与摄影师必须是第一流的。在拍摄过程中,她坚持要排练,反复推敲每一个细节的表演,除非有把握,决不轻易开拍。这在西方影艺圈里是非常难能可贵的。

为了表彰奥黛丽·赫本对电影艺术的贡献,法国政府于1987年授予她法国最高荣誉——骑士荣誉勋章。

赫本最终于

(建行上海市分行)

年轻一代:反文化与反战

1960年代,美国的青年一代(一般认为是30岁以下的美国人)还发现他们在同年龄进行一场意识形态的战斗。年老成员代表的“秩序”和年轻一代就像不同的音乐,穿着不同,头发的长短也不同。的确,头发成为60年代反文化的一种标志,并且成为经久不衰的音乐剧《头发》的启航点,该剧从1968年到1972年在百老汇的部落岩石剧院一直在上映。头发成为披头士乐队第一部电影《一夜狂欢》中的噱头,而且影片《逍遥骑士》中正是因为头发导致红脖子开枪打死了嬉皮士英雄。

60年代中期,学生将注意力由单纯的民主转移到外交话题,他们继承了在民权运动中被证实行之有效的象征性抗议技巧。1965年,他们在华盛顿组织游行要求结束“越战”,引起了国家对反战运动的关注。1968年,“越战”升级,哥伦比亚大学和其他大学联合的战争调查,以及持续不断的国内种族不公正的待遇。促使学生们将静坐升级为斗争。当学校管理层用警方强迫暴力地驱赶学生时,哥伦比亚大学和其他大学校园不得不陆续关门。1970年5月,在尼克松发表一篇战争继续升级的报告之后——美国军队涌入柬埔寨——全国超过200所的高校校园内开展了斗争。在肯特州立大学,俄亥俄国家防卫队向学生抗议人群开火,死四人,伤九人。在1968年的夏天芝加哥民主党全国大会上,反战抗议者被警察野蛮地殴打,而摄影机就在旁边拍摄。直播震惊了国内的观众,他们愤怒谴责芝加哥警方的暴力行径。

这些事件后来成为哈斯克尔·维克勒的影片《冷酷媒体》的取材,虚构了一名跟随运动的摄影师是如何被警方暴力逮捕的。

根据《美国电影美国文化》一书整理改编

编辑手记

据说电影《致青春》大卖,但也据说,很多人没有在《致青春》中找到任何共鸣,那些刻意的癫狂和执着,多少有些做作。只是当乌玛·瑟曼拿着烟两脚一勾酷酷的看着你时,我还是想说,青春真好。即使有后来的《杀死比尔》和《变脸》,我依然认为她和约翰·屈伏塔的巅峰都留在了20年前。就像虽然有《蒂凡尼的早餐》,但显然赫本更是属于《罗马假日》的。而对于宣景琳来说,青春则是比电影更加离奇地一出荒诞剧,从堕入红尘到当红明星,就算是当下最狗血的青春剧也无法还原的剧本。如果年长真的代表“秩序”的话,青春是否意味着一种无序?天真、张扬、放肆、或者故作老成,这段未被定型的人生,或许才叫青春。

虽然一位名人曾说“我年轻过,你老过吗?”但我仍然想问,若能再年轻过,你不想吗?