光影

编辑手记

还记得去年为了撰写影片点评,我几乎在3、4天的时间将大部分影片看完。忙碌之余,觉得不免夹杂自己先入为主的喜好。今年专业人士的点评,除了对奥斯卡提名有了更全面的剖析外,更重要的是,提供更客观的视角。对于读者来说,我们希望阅读此版的体验是种享受,是可游刃有余的选择,而不是什么“必看电影指南”。今年两部提名奖项最多的影片《雨果》和《艺术家》,多少让人有些“穿越”的感觉,作为一部3D儿童片,《雨果》能获得11项提名,猜想评委们在意的不是3D,应是其故事情节;以10项提名紧随其后的《艺术家》是一部默片。在这个“全球后危机”时代,大家都选择了集体怀旧——怀念童年的冒险时光,怀念只有肢体表情传情达意的电影时代。我喜欢这种怀念,它对电影、对人类增添了更多安全感。

第84届奥斯卡奖“全景图”

举世瞩目的第84届奥斯卡奖已进入倒计时。在近2个月的“奥斯卡季”里,主办方的筹备、片商们的公关、众媒体的预测很早就紧锣密鼓。

美国电影不给力

第84届奥斯卡奖是以2011年度的美国电影为主要遴选对象的。然而近年来美国电影持续低迷,前年票房收入和观众人数均显负增长,去年仍不起色。其第一季度的票房为5年来最少,观众为16年来最少;暑期档的观众又是近10年第二个最少;秋季档和圣诞档仍是续集片、3D片和传记片居多数,老题材、老套路、老风格占主流。据权威统计,2011年的本土票房仅102亿美元,比2010年跌4%;观众人数仅12.8亿,比2010年减少5%,为1995年以来最少的一年。难怪好莱坞发出悲鸣“电影死了吗?”并焦虑地议论“3D能拯救电影吗?”“动画能拯救电影吗?”

在如此不给力的语境下,第84届奥斯卡奖的态势是:总体水平不高,缺乏第82届的“创意勃发”;非美国影片趁虚而入,特别是英国影片、影人同美国展开对决,非英语国家影片、影人也同美国展开对决;一向获青睐的传记片、战争片受到“无声片”、伦理片等的挑战;因各方水平旗鼓相当,主要奖项的竞逐十分激烈。

小金人锐意改革

小金人年逾古稀,锈迹斑驳,特别是随着颁奖典礼的收视率逐年下降,在众多非议声之下,想求变革。长期以来,主办机构和电影业界围绕最佳影片入围名额、票选方法、颁奖日期等争论不休。“改革派”主张:为了让年度的高票房大片也能入围最佳影片,应该增加其名额;“守旧派”则认为:这会降低最佳影片的“准入标杆”。最终主办机构决定从2009年起“5增加

主持人屡次换人。上届为了吸引年轻群体收看,特地请了两位青年影星詹姆斯·弗兰科和安妮·海瑟薇搭档,谁知“他俩并未擦出火花”,“这是十足的错误”。故本届改为单档——先是确定由著名谐星艾迪·墨菲主持,谁知颁奖典礼制作人出言不慎而请辞,连带墨菲也不干,主办机构只好再请元老——比利·克里斯特尔复出。

奥斯卡奖的投票人(即电影艺术与科学学院会员)也在不断扩容之中,而且更呈国际性。今年就有178名新会员被吸收,他们中间有《国王的演讲》导演汤姆·霍珀(英国)、《入殓师》导演泷田洋二(日本)以及歌星兼影星碧昂丝等。主办机构新设的首席运营官瑞克·罗伯茨(接替前行政总裁布鲁斯·戴维斯)这次也入选。对此人们期待奥斯卡奖有更多的包容性。

在评选规则和标准上也有所变化。例如允许非英语国家的影片和影人角逐最佳外语片之外的一些主要奖项。像法国出品的《艺术家》就准入最佳影片、最佳导演、最佳男主角等的竞赛;《金陵十三钗》也获准申报最佳影片、最佳导演、最佳男、女主角等13项,这是史无前例的(《末代皇帝》当年夺9项奖,只因该片系英国出品)。除了上述的“泛国际化”,小金人开始不要“中规中矩”的影片,而要“内容更具争议、角度更加尖锐”的影片(奥斯卡奖外语片委员会主席马克·约翰语)。

猜一猜花落谁家

奥斯卡奖的评选虽然标榜为“公正”、“权威”,但其长期以来已形成一系列潜规则,诸如“美国优先”、“明星至上”、“巨片情结”、“补偿机制”、“政治正确”等。金球奖、导演公会奖、演员公会奖和制片人公会奖等蝉联奥斯卡奖的几率极高,故堪称后者的“风向标”。我们不妨以它们的获奖结果和上述种种潜规则作为参考系,对第84届的一些主要奖项做一番大胆的预测——

最佳影片:此是6000余名投票人都要投选的一项大奖(他们的另一张选票只投选自己所属的行业,如演员投选表演奖)。它将在《艺术家》、《雨果》和《后人》三片中产生。

最佳导演:该奖基本上是跟着最佳影片的。估计在上述三片的导演米·哈扎纳维休、马·斯科西斯和亚历山大·佩恩三人中产生。但哈氏的胜率最高,因为他已获美国导演公会奖,而该奖创设64年来仅6次未蝉联奥斯卡奖最佳导演。

最佳男主角:该奖和最佳女主角在老美的心目中分量比最佳影片更重。新出炉的影帝很可能是有两片入围的布拉德·皮特或已获最佳男配角的乔·克鲁尼。黑马是法国人让·杜雅丹。

最佳女主角:梅丽尔·斯特里普共有17次入围表演奖,创最多纪录。她的对手将是女扮男装的葛伦·克洛丝。饰玛丽莲·梦露的米雀尔·威廉斯也会获得不少同情票。

最佳男配角:配角奖向来最难预测,常常爆出黑马。曾演《音乐之声》的加拿大82岁男星克里斯托弗·普卢麦呼声最高。

最佳女配角:《相助》的维奥拉·戴维斯和奥克塔维亚·斯宾塞这一对黑人女优极有希望,因为好莱坞和小金人喜欢拍黑人总统奥巴马的马屁,以颁给黑人奖项而向他示好。

最佳外语片:若小金人出于政治考量而拉拢伊朗,《别离》就有戏。

奥斯卡颁奖典礼定于北京时间

热门影片

艺术家》The Artist

提名项数:10项

它是“1928年《爱国者》之后第一部无对话的影片”,全片没有一句对白而仅字幕和配乐。剧情叙述了上世纪20年代一位叫乔治的男明星在有声片问世之刻因拒演说话的角色而落败,他的女搭档佩碧一方面开导他,另一方面却顺应潮流,自己成了大明星。片中出现许多大明星如范朋克、琼·克劳馥等以及许多经典影片如《雨中曲》、《明星的诞生》等片段(但均消声)。整个故事框架乃《慧星美人》的翻版;音乐模仿希区柯克的《眩晕》;男主角外貌极像克拉克·盖博。本片充满对电影和好莱坞黄金时代缅怀的情愫,这次若夺魁,表明西方电影人对昔日电影的怜爱和对今日电影濒于“死亡”的焦虑已到了极点。

《雨果》Hugo

提名项数:11项

它也是电影人的怀旧记忆。片始的长镜头跟随导演马丁·斯科西斯的化身——小雨果在巴黎街头奔驰,目的地是老电影。他在故纸堆、旧胶片和老戏院里寻找科幻电影始祖乔治·梅里爱的轨迹,从创建制片厂到第一次世界大战之后。影迷们可饱览默片时代许多影片的精彩片段如《月球旅行记》等。全片以3D模仿梅里爱电影的特技效果,对照老胶片拍出亦旧亦新的影像。这是老影人对电影原有魅力之向往。

《后人》The Descendants

提名项数:5项

这是一部家庭伦理片,改编自凯·赫敏斯的同名小说。剧情发生在夏威夷州檀香山。乔治·克鲁尼变身为戴绿帽的“垮掉大叔”,领着两个不好管教的女儿,踏上寻找情敌之路,为的是挽救昏迷妻子性命。全片洋溢着温馨和幽默,给充斥外星人、动作和3D的西方银幕带来暖暖情意。它已捧金球奖最佳剧情片等。

《战马》War Horse

提名项数:6项

它同样是一部老派影片,即题材与风格都刻着西部电影大师约翰·福特的印记。故事发生在一次世界大战期间,英国某农庄有一匹叫乔伊的骏马被征用去运军火,农庄主的儿子艾尔伯特恋恋不舍,后来这匹战马几经周折又回到主人身边。通过这个动人的人与马情谊故事,暗喻并针砭当今西方的世态炎凉。外景在英国拍摄,演员清一色英国人。壮观的场面和恢宏的音乐使影片颇具史诗范儿。

《我与梦露的一周》 My Week With Marilyn

提名项数:2项

玛丽莲·梦露是上世纪50年代美国银幕的性感女神,今年是她冥辰50周年。本片同样追忆电影的一段历史,但主要描述1957年她与英国影剧大师劳伦斯·奥利佛拍《王子与舞娘》时的幕后逸事。那时在电视冲击下好莱坞体制开始瓦解,梦露也开始要求演严肃的角色,但遭到制片公司拒绝。最大的亮点是米歇尔·威廉斯(曾演《断背山》),她说饰梦露如饰蒙娜·丽莎一样难,虽然外表不像,但神韵活像。

美国《时代周刊》曾断言:凡获提名项数最多的影片中鹄几率最高,但近几届奥斯卡奖最佳影片却授予提名项数并不最多的影片,如《拆弹部队》等。本届《艺》虽然提名项数比《雨》少一个,但覆盖了编导演摄音等所有主要奖,故胜率比《雨》大一些。

热门演员

布拉德·皮特VS乔治·克鲁尼

此两人均为偶像派小生。皮特曾多次入围奥斯卡奖,但都失之交臂。本届,前者凭《生命之树》和《点球成金》入围,一改以往的英俊外表而演绎苛严父亲和球队经理两个截然不同的角色,戏路大大拓宽。克鲁尼凭《后人》入围,戏路也大幅转型,他编导演制四职兼于一身,理应褒奖,但他先前获过最佳男配角,本届该让位了。

梅丽尔·斯特里普VS葛伦·克洛丝

《铁娘子》

《铁娘子》

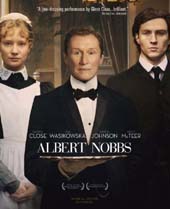

《艾伯特·诺布斯》又译《雌雄莫辨》

《艾伯特·诺布斯》又译《雌雄莫辨》

斯特里普不愧为“千面人”、“千人音”,在《铁娘子》中饰撒切尔夫人形神兼备,不但政治手腕果断,而且柔情也十足。她近30年未再捧金像,本届该封后了。克洛丝曾5次入围却未如愿,这次在《艾伯特·诺布斯》又译《雌雄莫辨》中饰一个为生存而假扮男性的女子,可圈可点。

本届提名影片特点

●无一片或一人独大,各项奖竞逐激烈。《雨》虽领先,但《艺》、《后》均可击败它;

●《相助》等小制作获大奖提名,而《哈7》等大制作仅获小奖提名;

●《别离》等非英语国家影片也获最佳外语片以外奖项如最佳原创剧本的提名;

●表演奖的竞逐呈多元性,法国、加拿大、瑞典、墨西哥的6名演员和2名黑人演员均入围。

本版文字/严敏